きっとまた、私はこの人を好きになる。

そんな感じの出会いがいままさに、起ころうとしている。

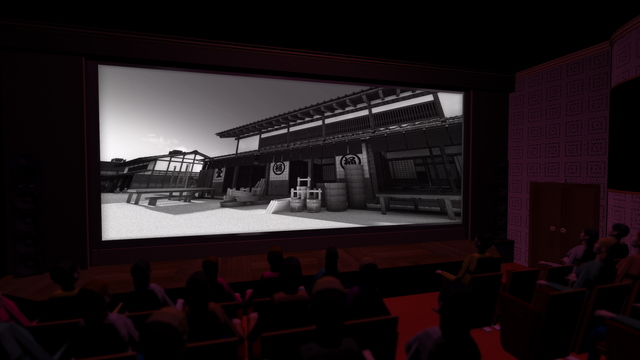

今から、二十年ほど前の刑事ドラマが完結しないままに、劇場映画として再び蘇った。あの頃から大好きなキャストたちの大活躍に心躍るスクリーンに涙した、私。

それは特別に涙するシーンでもないのに。

あの時、そう、二十年ほど前にもこんな台詞を聞いたことがある気がした。

隣に座っていた人が少しだけ、私をみたように思えた。

しかし、そんなこと関係ない、今の私には。胸を焦がした歯の浮くような会話に洒落た仕草は何もかわらない。自分だけが、年齢を重ねてしまっただけなのだ。自分が小娘の年齢に戻ったような気持ちのまま、スクリーンをあとにした。劇場の外には飲食の店が数ヶ所ある。迷わず、コメダを選んだ私はブーツの形のグラスに入ったメロンソーダを注文した。

お子様用のサンドイッチも、少し恥ずかしながら追加した。

喉を潤すと、大きくため息をついた。

やっぱり来て良かった。

二月に膝を含めて三カ所骨折して、入院をひとつきして、リハビリ中の私には劇場へ行けるかどうかわからなかった。なんとか杖を使いながら一人で歩けるけれども、映画を楽しめる余裕があるかどうか、自信がなかった。

でも、と余韻に浸る時間はあまりなさそうである。昼の時間が近くなり店内が混み合ってきた。

「お向かいよろしいですか?」

「あ、もうすぐでますから、どうぞ」

「あの、危険な奴らをさっき観ておられました?」

「え、なんでです?」

「もしかしたら僕は隣にいたかも知れません」

「へえ? そうなんですか?」

「私は映画なんて、ほんとに久しぶりなんですよ。今は有料チャンネルで映画が観られるから、二千円ほど払うなんてもったいないと思っていましたが、この作品だけは、劇場で観たくて」

「わかります、僕も同じ」

「お若いのに、学生さんでしょう?」

「よく、そう言われますが、実は社会人一年目なんですよ」

私はサンドイッチが食べきれなくて、どうしようと思い始めていた。

「あら、そうなんですか。京都へようこそ」

「なぜ、わかりますか?」

「だって関東の人だってすぐにわかりますよ」

「僕、京都は旅行で二回来たけれども、いざ暮らすとなるとなかなかなじめなくて」

「色々難しいでしょうね。まず、関東弁。私たちには異質ですもん。私は嫌いじゃないですよ。前に務めていた商社では関東のお客様が多かったし」

「そうなんですか」

「ねえ、良かったら、このサンドイッチ食べてくれませんか? 私、小食なの」

「でも……」

「いいから、持って帰るほどの量でもないし、ひとつまみで、悪いけど、食べて」

「じゃあ、遠慮なく。実は朝一番の映画のために何も食べずに、部屋を飛び出したから」

「ゆっくりとお昼からにすれば、ええのに」

「昼からは洗濯をしたり、部屋の掃除なんかしたいと思っていて」

私はこめかみをゆっくりと上下させながら咀嚼する彼の顔を見ていた。

「偉いね」

「母にうるさく言われていて」

「お母様、厳しいのね」

「くちうるさいし、正直。面倒な人です」

「あかんのに。今日は母の日なのに。母からみんなうまれてくるのよ。あなたのことが心配だから、気にして貰えて羨ましいわ。私なんて、目の手術しようが、三カ所骨折して入院しようが、何一つ気にもされてない」

「え、それ、酷くないですか?」

「だって、それ、言わないから。私、彼女にそれを」

「え?」

「スマホの番号を教えてない」

彼は俯いて、珈琲を飲んでいた。

「気をつかわないで」

「いや、申し訳ないと思って」

「いいよ。じゃあ、私、もう出るわね。お仕事頑張って」

「あの、あの時、なぜ、あの台詞で泣いていたんですか?」

「昔をちょっと思い出したの。あの当時猫がいてね。ずいぶん前に死んだけれども、あの子のことを思い出したん」

「僕もでます」

「え、何でよ、ゆっくりしたら?」

「だって僕のせいで立つの悪いから」

「京都の女はこうした気を遣うことになれてるから」

「じゃあ、もう少し京都のこと、教えて貰えませんか」

ここで、いいと言えば安っぽい女に成り下がる。そんなのはいやだ。私の辞書にはそんな言葉はない。にっこりと笑って私は伝票を取りレジに向かう。私の後ろに、先ほどの彼が立っていた。

京都の町は新緑がさざ波のように、風で波打っている。

私は骨折した左足を少しかばいながら、折りたたみの杖をバッグから取り出した。

「僕が隣にいますから」

こういうのさりげなく言えるって、ずるい。おまけに、足を引きずって歩く姿など見せたくない。でも、こういう感じは悪くないと、心のどこかで囁くもう一人の私がいる。

了