TOPIC– category –

-

【連載】シーボルトの江戸への旅路 No.10―吉田(現在の豊橋)から日坂までの旅―横山 実

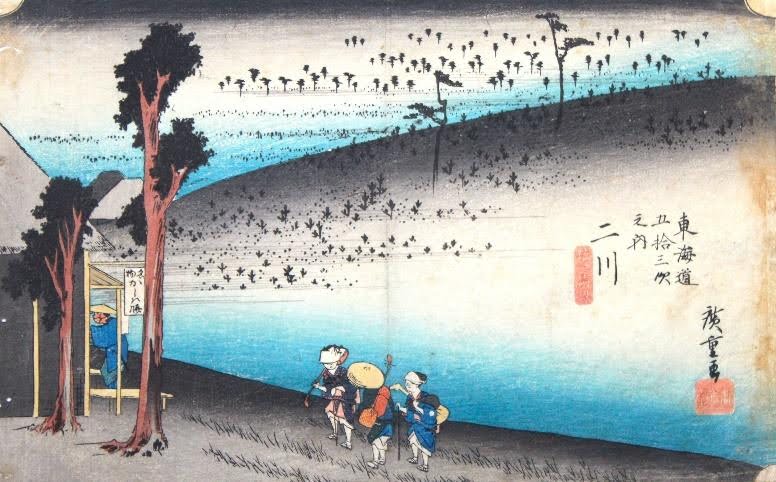

1、3月31日(日)―吉田からの出発 シーボルトは、3月30日の夜に吉田宿に到着したので、吉田をほとんど見ていません。 図10-1.東海道五十三駅道中記細見双六で描かれた吉田 広重が画いた東海道五十三駅道中記細見双六(以下においては、「双六」と略称します)での吉田の絵では、豊川に架かる豊川橋の向こう側に城が描かれています。吉田城は、天正18(1590)年に豊臣秀吉の命令で家康が関東に転封された後、池田照政(輝政)が城主となっています。彼は、城の拡張や城下町の整備を行いましたので、吉田城は... -

【連載】ギッチョムの気仙沼だより(11)気仙沼とフェンシング

凱旋パレードに臨むロンドン五輪フェンシング日本代表メンバーら。左から2番目に当時の千田選手、1人おいて菅原選手=2012年8月12日、気仙沼市田中前 佐藤紀生撮影 2024年、フランス開催のパリオリンピック。今回も日本人選手はフェアプレーに徹し、懸命な戦いを繰り広げた。その中には、金2個を含む5個のメダルを獲得したフェンシング日本代表の躍進も含まれる。しかも男子個人エペ、同団体フルーレでは共に初の金メダル。男子団体エペで銀メダル、さらに女子はフルーレ、サーブルの団体で初の銅メダル獲得と... -

【連載】シーボルトの江戸への旅路 No.9―桑名から吉田(現在の豊橋)までの旅―横山 実

1.3月28日(火)―桑名からの午後の出発 シーボルトは、11時頃に桑名の城外の町に到着して、「鐘の鋳造や、その他の鉄製品を見物」(シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)72頁。以下、この本は、『日記』と略記します)しています。徳川四天王の一人であった本多忠勝は、慶長6(1601)年に桑名の初代藩主になり、桑名の町を改造するために、大胆な町割りを行いました。その時、鋳物師を招き入れたので、桑名では鋳物業が勃興したのです。 その後、シーポルトは、若い... -

【連載】シーボルトの江戸への旅路 No.8 ―石部から桑名までの旅―横山 実

1.3月26日(日)―ひと休みした石部からの出発 シーボルトは、石部の宿で少し休んだのち、「横田村の付近でアラ川・・を渡った。・・この川岸の村の手前には、金毘羅を祭って建てた巨大な灯明台で、石灯籠というもの」(シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)68頁。以下、この本は、『日記』と略記します)がありました。 琵琶湖に注ぐ野洲川の源流の一つである横田川の渡しは、東海道の交通量が増えたので、夜間も運行されるようになりました。そこで、文政5(1822)... -

【連載】シーボルトの江戸への旅路 No.7 ―京都から石部までの旅―横山 実―

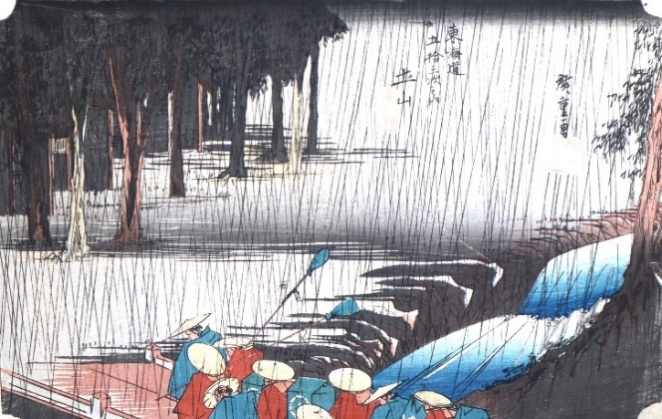

1.3月25日(土)―京都からの出発 シーボルトは、「12時に険悪な天候をついて京都を発ち、四条を渡」(シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)64頁。以下、この本は、『日記』と略記します)ったのです。 図7-1.東海道五拾三次之内 京師 三条大橋 歌川広重は、保永堂版の「東海道五拾三次之内」シリーズで、江戸から順番に東海道の55の宿場を画きました。その終点は、京師(「京師」は皇帝の都を意味しますので、日本では「京都」がそれに該当したのです)の三条大... -

【連載】ギッチョムの気仙沼だより⑩ 夏の旬・カツオとホヤ

気仙沼の夏の食卓の定番、カツオの刺し身とホヤ酢 気仙沼港を代表する魚を一つ挙げるとするならば、それは何と言ってもカツオになる。カツオと言うと、高知県や鹿児島県をイメージする人が多いと思う。カツオのたたき、カツオ節など代表的な食文化を持ち、それは全国区で浸透している。 しかし生鮮カツオの水揚げ日本一となると、それは気仙沼港になる。昨年で27年連続となり、今年も「戻りガツオ」シーズンとなる秋を待たずしてライバルの千葉県勝浦港に肉薄。追い越すのはもはや確実な状況だ。 カツオは黒... -

【連載】シーボルトの江戸への旅路 No.6 ―大阪から京都までの旅―横山 実―

1.3月17日(金)―大阪からの出発 8時頃に、難波橋(現在の地下鉄「北浜駅」の近くの通称ライオン橋)近くの長崎屋を出発して、1時間ほど北に向かって町の中を進んでいます。そこで「ちょうど刑場に引かれてゆく犯罪人に出会」っています。(シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)58頁。以下、この本は、『日記』と略記します)大坂には、千日刑場、鳶田(飛田)刑場、野江刑場、三軒家刑場がありました。野江刑場は、高麗橋から約一里程の東成郡野江村の京街道に面した... -

【連載】シーボルトの江戸への旅路 No.5 ―室から大阪までの旅―横山 実―

1.3月9日(木)―室からの出発 朝、室の宿を発ち、「すぐうしろにある険しい山を越え、われわれは、駕籠にとって難儀な谷へくだる道を運ばれて行った」(シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)42頁。以下、この本は、『日記』と略記します)のです。山の麓では、「人力でかちとった耕地が拓かれていたが、その綿密さは、どんなにほめてもほめたりない位である。細い床は、畝と畝との間を深い溝で分け、そこにコムギ・ナタネ・ハトマメ・シロエンドウ・カラシが、そして... -

【産地リポート】①まるせい果樹園(福島県福島市) 横山 浩一(産地ダイレクト)

「まるせい果樹園」さんは、いろいろな種類の果物を育てるだけでなく、直売所や果物狩り、果樹園の中にカフェまで展開していて、地元の人にも「まるせいさんはいろんなことに挑戦している」と言われています。 そのまるせい果樹園の佐藤さんが、また新しいことに挑戦しています。山形県の「さかたの塩」とコラボした「果塩(かしお)」はこだわりぬいた塩に、これまた果物の風味を残すことにこだわり、研究を重ねた末にやっと完成した果物の風味豊かな他に類を見ない果物塩です。 果塩のことを話す佐藤さんは... -

【連載】ギッチョムの気仙沼だより⑨・ツツジに包まれる徳仙丈山

「つつじ街道」手前、満開のツツジを歩く 50万本ものツツジが自生する気仙沼市の徳仙丈(とくせんじょう)山。5月中旬から下旬というわずかな期間ではあるが、全山が真っ赤に彩られる。その鮮やかさに加え、天気のいい日はそこかしこからツツジ越しに気仙沼湾を遠望できる。その景観もまた乙なものがある。 リアス海岸ゆえに、海と山は近い。徳仙丈山の標高は711m。7合目にある山道入り口(標高511m)まで車で行ける。内湾で潮風を浴びた後、30分もかからず森林浴ができる山懐深い場所へと移動できる。気仙沼...