気仙沼市には発電所がある。「発電所」は大げさかもしれないが、発電施設には間違いがない。

しかも全国でも珍しい「木質バイオマス発電」施設だ。

バイオマスとは、石油などの化石燃料を除く、動植物から生まれた再利用可能な有機性の資源を表す言葉であり、木質ということは、森林の間伐材や製材端材や木質チップなどを材料にする。

発電方法には、木質バイオマスを直接燃焼させて、発電させる「蒸気タービン方式」もあるが、気仙沼市にある施設は木質バイオマスをガス化して、燃焼させる「ガスタービン方式」を採用している。技術的には難しいが、直接燃焼させるより燃焼性が格段にアップ、発電および発熱の効率がいい。

設置しているのは、気仙沼市で100年を超す歴史のある気仙沼商会。東日本大震災翌年の2012年に、気仙沼の顔と言える内湾地区に設置した。住所は「気仙沼市港町」と、そのまんまだ。

地域の間伐材による発熱電を行う株式会社「気仙沼地域エネルギー開発」を設立し、ドイツAHT社の発電設備を導入、安定した発電・発熱に至るまでは、その技術をマスターするため、試行錯誤を繰り返した。

ようやく継続した発電・発熱が安定して得られるようになり、14年には日本初となる木質ガス化バイオマス発熱電プラントを完成させた。

入り口には「リアスBPP」の看板がある。リアス海岸にあるB(バイオマス)P(パワー)P(プラント)」を意味している。

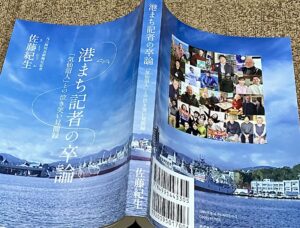

写真には手前に、間伐材をチップにしたものがあり、発電施設は左側の建物だ。そして石灰岩の崖の上には、気仙沼を代表する宿泊施設の一つ「気仙沼プラザホテル」写っている。

この「リアスBPP」で発電するのは、一般家庭1500世帯の年間分を賄える。また「発熱」は、「気仙沼プラザホテル」および、同じく内湾地区にある「気仙沼ホテル観洋」にある温泉を温める熱源として利用されている。

「気仙沼に温泉?」と首を傾げる人もいるかもしれないが、正真正銘の「温泉」だ。泉質は「ナトリウム・塩化物強塩泉 高張性中性鉱泉」だ。効能は「疲労回復、健康増進など」。旅の宿には打ってつけの温泉だ。

この「気仙沼温泉」は、2005(平成17)年に開湯した。地下1800mから湧き出る深層天然温泉で、効能には「アトピー性皮膚炎、血行障害の回復」などの治療効果や美容促進も加わる。

気仙沼湾を見下ろしながら入浴できる露天風呂もあり、内湯でも大きなガラス窓越しに気仙沼の美しい景観を眺めることができる。どちらが好みかはそれぞれのホテルのホームページ(HP)で確認してほしい。

海に近いところに源泉があるので、なめると塩辛い。入ると体が浮き上がる。塩分濃度が高いことがうかがえる。入浴で体の芯まで温まり、疲れがスッキリ解消する、そんな爽快な気分になる。

「温めないといけないのに、温泉?」と思う人もいるかもしれないので、温泉の定義を、あえて記したい。

温泉法における温泉の定義は「地中から湧き出る温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)」 とされる。

必ずしも温度が高くなくても、指定成分を一定以上含んでいれば、温泉とみなされる。

「気仙沼温泉」は、指定成分をたっぷり含むため、文句なしの「温泉」だ。しかも、ここで強調したいのは、環境に優しく、豊な森林を守る一助を担う「木質バイオマス発電」で発生する熱で「適温」を維持している点だ。

天然温泉プラス、SDG’s(持続可能な開発目標)に適合した発電・発熱施設との合わせ技であることは国内はもとより、国外にも大いに発信してほしい取り組みだと、気仙沼人の1人として自負している。

気仙沼商会は1920(大正9)年の創業。5年前に100周年を迎えた。気仙沼では老舗中の老舗に属する。本業は船舶への燃油の提供、ガソリンスタンドの経営や灯油販売など石油関連事業。併せて住宅建築など幅広い事業を展開している。

いわば「化石燃料」を生業の中心に置いてきた会社だ。ではなぜ、脱炭素にも貢献する「木質バイオマス発電・発熱」事業に挑んだのか。

それは気仙沼の環境にある。「ザ・港まち」の気仙沼だが、実は市域面積の7割が森林なのだ。リアス海岸は、平野部が少なく、海と森が隣接している。かつて気仙沼出身の詩人であり童話作家でもある水上不二が、気仙沼湾に浮かぶ「大島」を「緑の真珠」と称したように、青い海と緑の山々が織りなす、その景観は、見る者の心身を癒やすだけではなく、「森は海の恋人」運動で知られるように「豊な森から染み出る栄養素が川を下り、海へ」。その栄養素が植物プランクトンを育て、さらに動物プランクトン…という食物連鎖に繋がっていく。

それは豊な海の幸となり、海から発生した水蒸気が森に雨を降らせ、乾いた大地を潤す。この連環こそが地球環境を健全に保ってきた。

その障壁として近年指摘されているのが。「地球温暖化」だ。

「森の木を切って、環境保護?」と思う人が万が一にもいると、話は進まないので、多くの人には「「釈迦に説法」とは知りつつ、説明する。

日本は一時期、木材を安定供給するためにスギを多く植林した。スギは40年ほどで伐採されるが、その過程で、適度な間伐をしないと、スギは大きく育たない。さらに枝が多過ぎると、太陽の光を遮り、森の環境は悪化する。そのため、定期的な間伐は不可欠なのだ。十分に育ったスギは伐採され、木材へ。その跡地には植林をする。これも再生可能への取り組みだし、針葉樹と広葉樹双方のバランスも大切だ。

しかし林業は、輸入木材に圧倒され、構造的な不採算に陥り、放置されたままの「荒れた山林」が増えている。それは気仙沼も同じだ。

そこで「化石燃料」だけに頼ることなく、さまざまな再生可能利用エネルギーの活用を模索する中、気仙沼商会が着目したのが、この「木質バイオマス発電・発熱」なのだ。

「森は海の恋人」運動以外にも、気仙沼市はスローフード運動など、持続可能なまちづくりに取り組んできた素地がある。その先進地として「地産地消」かつ「再生可能」エネルギーとしての導入なのだ。

ぜひ気仙沼においでの際は、日帰りでも利用できる「気仙沼温泉」で疲れを癒やし、その温かいお湯は「再生可能かつ環境維持」に貢献する発熱施設が担っていることに思いを馳せてもらえるとありがたい。

「いい湯だな!」