*現在の展示とは異なります。

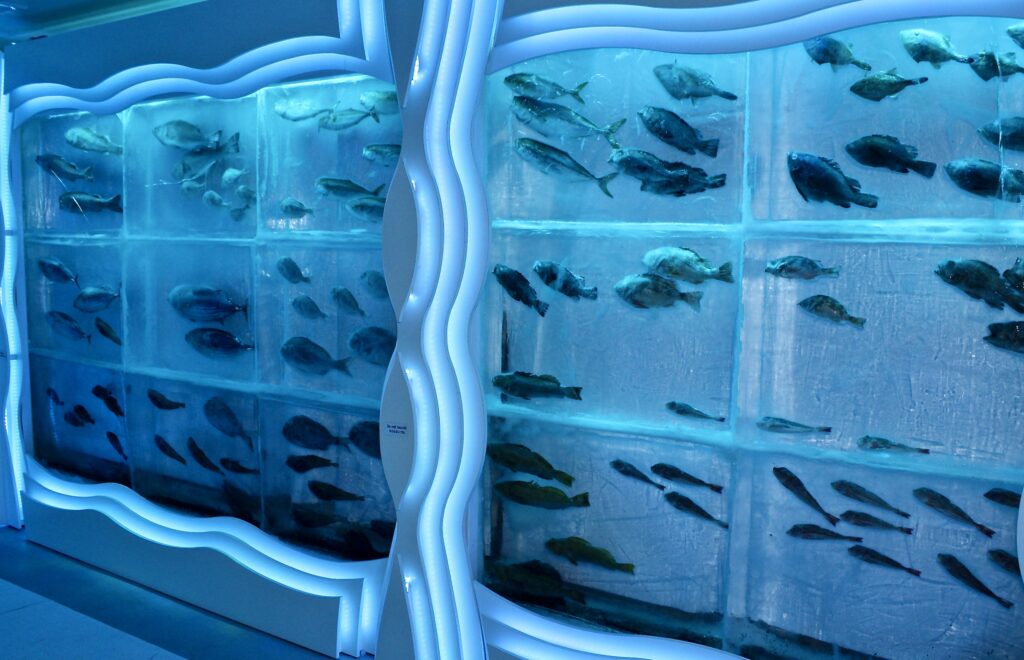

気仙沼にはユニークな水族館がある。それは「氷の水族館」。マイナス20度という冷凍庫の中に、氷の中を「泳ぐ」魚が展示されている。全国有数の漁港である気仙沼。その気仙沼魚市場に水揚げされるサンマやカツオ、マダコ、沿岸漁でとれるカサゴやキンメダイなどなど約40種類700匹の魚が、列を成して「泳ぐ」。その姿が高度な技術で作られた透明度の高い氷の中に封印されている。世界でも珍しい、生きた魚のいない水族館だ。

気仙沼にこの「氷の水族館」ができたのは、2002年。気仙沼市内の製氷会社「岡本製氷」が、気仙沼観光の拠点の一つ「気仙沼 海の市」内の一角に設置、オープンさせた。マイナス20度は、家庭用冷蔵庫の冷凍庫温度(マイナス18~20度)とほぼ同じで、水族館の中には、無料貸し付けの防寒着に身を包んで入る。日常生活ではほとんど体験できないマイナス20度という「極寒」を体験できるとあって、特に夏場の観光シーズンを中心に人気を集めている。

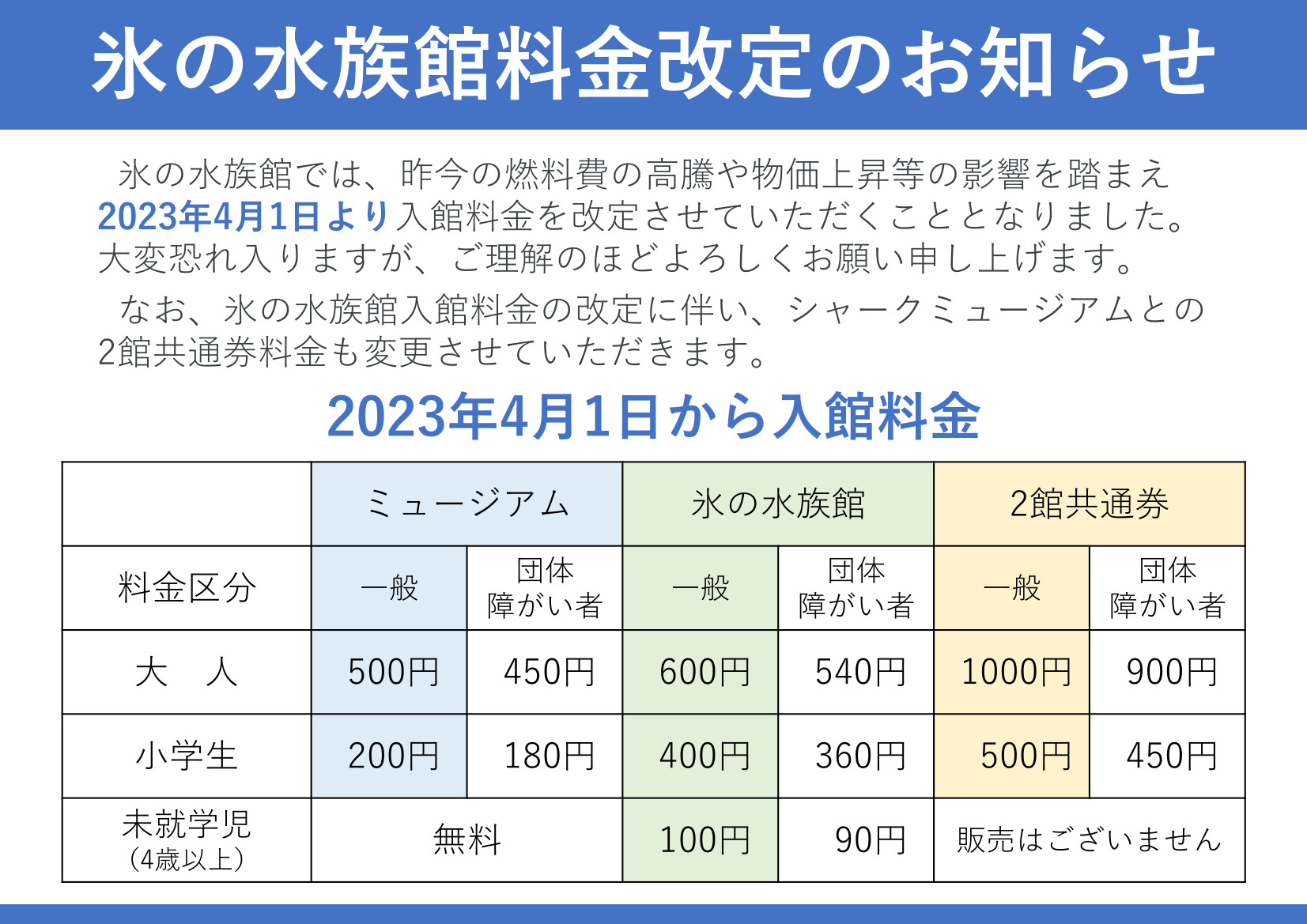

2011年3月の東日本大震災で被災して、しばらく休業していたが、17年にリニューアルオープンした。新しい施設では、プロジェクションマッピングも導入され、より幻想的な雰囲気を楽しむ工夫が施された。年中無休で開設されている。入場料や開館時間は、気仙沼の観光を紹介するホームページ(HP)で確認してほしい。

なぜ「氷の水族館」なのか?

氷は魚市場の必需品だ。水揚げした水産物の鮮度維持に不可欠なだけでなく、出漁のために船は大量の氷を詰め込んでいく。そのため気仙沼には製氷工場がたくさんある。その技術を駆使して製造した透き通った氷と、その中に魚を配置するという優れた職人技によって成り立っている。

そしてもう一つ。気仙沼は「冷蔵庫創業の地」なのだ。もちろん家庭用冷蔵庫ではなく、魚の鮮度保持のための商業冷蔵庫施設のことだ。1920(大正9)年。今から105年も前とは驚きではある。実は気仙沼は、サメ肉のすり身を竹串に刺して焼く、ちくわ製造の発祥地とされ、商品の保存のために冷蔵庫が建設された。冷蔵庫が整備されたおかげで通年販売が可能になり、気仙沼の水産加工業の発展に大きな役割を果たした。

日本で初めての商業用冷蔵庫のあった場所は、現在の南町海岸の一角。震災後に整備された商業施設「NAIWAN」の南側交差点の向かい側に石碑がある。

そうした「港町」としての歴史にも根ざしているのが「氷の水族館」なのだ。マイナス20度は北海道の冬以外では、日本ではまず体験できない。その「涼感」を味わってみるのも旅のいい思い出になるはずだ。

濡れたミニタオルを振り回して、一瞬にして凍る体験など、子供たちには大人気だ。ぜひ家族連れは、貴重な体験を楽しんでほしい。「海の市」には、サメの展示館「シャーク・ミュージアム」もあるほか、新鮮な水産物が購入できたり、食べたるできるコーナーも充実している。足を運んでほしい。

ちなみに気仙沼にはマグロ類を保管するマイナス60度の超低温冷蔵庫もある。これは余談だが、取材で何度か庫内に入ったことがある。そこはまさに南極の世界。入った瞬間に命の危険を感じる酷寒だった。残念ながらマイナス60度の体験はできないが、家庭用冷蔵庫と同等か、さらに低いマイナス20度の中で、幻想的な魚の世界に身を置いてと思う。