芸術– category –

-

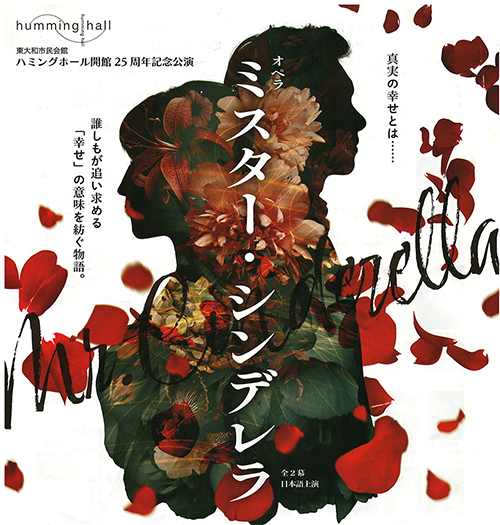

見角 悠代さん出演 オペラ「ミスター・シンデレラ」

「音楽家への軌跡」を連載していただいた、オペラ歌手の見角悠代さんが出演します。日時:9月14日、15日(見角さんの出演は14日)会場:東大和市 ハミングホール 大ホール 見角さんはミジンコの研究者の夫を持つミツバチの研究者の嫁の役を演じます。夫が女王蜂の性ホルモンを過って飲んでしまい、月の満ち欠けと共に女性に変身してしまうという高木達さんのフィクション。 クリックすると、チラシ(表裏両面のPDF)がダウンロードできます。 https://www.humming-hall.jp/event/250915.php -

一枚の写真「いつもの場所」・・太宰 宏恵

当たり前のように自分の周りにあるもの、いつも通り過ぎている場所、そこに在ることは知っていても、敢えて見なかったものに、意識を向け始める「切り替え」のような時があります。 それは、「いつも」の場所やものを「特別」に見せ、新しい感覚や気づきを運んで来てくれます。 そんな時、決まって私は感謝します。身近にこんな景色があったこと。優しい人に囲まれていたこと。美しいと思えるものに、出会えたこと。 そんなことを思いながらの今月の一枚は、子供の頃からずっと近くにある、【いつもの場所】です。... -

一枚の写真「空を覗いて」・・太宰 宏恵

今回は、いつもと少し違ったイメージの写真を選ばせていただきました。晴天の昼間に、水に映る雲がかった太陽を撮影しただけなのですが、反転した世界として見える空の様子が、なんとも不思議な空気感となりました。 目の前に広がる景色や植物を直接的に撮影したものとは違って、かなり抽象的な写真にはなりますが、お楽しみいただけましたら幸いです。 太宰 宏恵 -

一枚の写真「新緑の森」・・太宰 宏恵

緑眩しい季節となりました。庭のさくらんぼが実り、毎日、鳥たちがせっせとついばみにやってきます。 風に揺られて落ちたもの、鳥たちが、うっかり落としたもの、熟す前後の実が、綺麗な新芽の緑色の中でキラキラと輝いていました。 レンズを覗いて見てみると、まるで幼い頃の自分が、新緑の森に迷い込みながら歩いているような気持ちになりました。 幼い頃に見て嬉しくなった、小さな世界の記憶、皆さんの中にも大切に保管されているのかしら?などと考えながら、今月は少しだけ「メルヘン」な一枚をお届けいたし... -

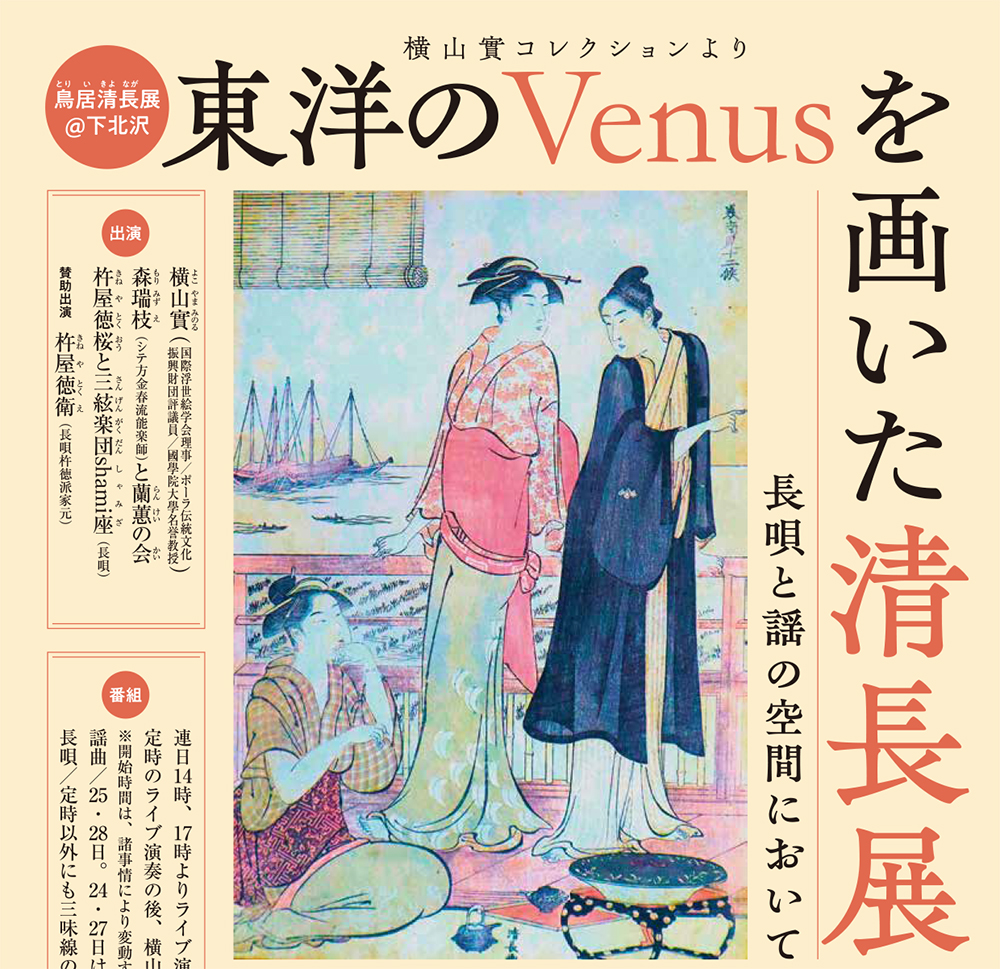

東洋のVenusを画いた清長展・横山 實コレクションより

日 時:6月24日(火)〜29日(日) 11時〜19日会 場:武蔵屋画廊 世田谷区北沢2-32-8 小田急線・京王井の頭線下北沢駅 徒歩3分お問合せ :tel 03-3468-0330 杵屋 江戸歌舞伎の芝居絵・役者絵を担う鳥居派ながらも、同時代絵師の作風に学び、写生で培った独特の様式を生み出し、天明期の美人画界をリードした清長の名品を展示。画題と同テーマの歌舞伎音楽(長唄)、謡曲・仕舞のライブ公演も同時開催します。 202506 清長展 チラシダウンロード -

一枚の写真「春の光に」・・太宰 宏恵

突然気温が上がり、桜も一気に開花してしまいました。桜の写真を。。。。と、外へ出て撮影したものの、皆様にお届けしたいと思えるほどのクオリティに達せず、断念。 そんな中、ふと、現れた白椿。 ポツポツと、穴の空いた花びらが、春の光を通して輝いている。そんな姿が一際美しく見え、今月の一枚といたしました。 春の優しい空気感が、届きますように。 太宰 宏恵 -

一枚の写真「ましろ」・・太宰 宏恵

梅の香が漂い、鳥のさえずりが賑やかになってまいりました。 そんな合間の雪予報に、きゅっと肩に力が入る日、冷たい空気を感じながら、カメラを手に取りました。 光の射さないそんな日は、本来望ましい写真は撮りにくいものです。 強い光の無い平らにも思われる場面が、かえってその日の私には、純粋な白の重なり合う厚みのある世界に見え、白い空へと向かっていく白梅にすっとする気持ちがいたしました。 太宰 宏恵 -

一枚の写真「水仙と幸せと」・・太宰 宏恵

冷たく澄んだ空気の中、水仙たちが寄り添って咲いています。レンズを向けると、少し恥ずかしそうに葉の間から顔を覗かせ、時々こちらを確認するような姿が可愛らしくて、思わず写真を撮りました。 私にはそう見えているだけで、本当はそんな事実は無いのかもしれないことも、もちろんわかっています。それでも、見たいようにこの世界を見ることで、小さな喜びに溢れ、今日も私は勝手に幸せになるのです。 太宰 宏恵 -

一枚の写真「光・新年に」・・太宰 宏恵

新しい年を迎えました。 節目ではありますが、いつもと変わらない日常も大切にしたい気持ちもあり、変わり映えの無い、普段の景色からの一枚を選びました。 枯葉にあたたかな光が通り、それが夕方に点灯した街灯のようで、見ていると、何故かとても救われた気持ちになりました。 「一枚の写真」は、毎月、私という小さな人間が、狭い生活範囲の中で見つけたり、出会った景色をご紹介しているわけですが、今年の視点はもう一回り、狭く小さなものになるかもしれません。 そんな写真にお付き合いくださる皆さま、い... -

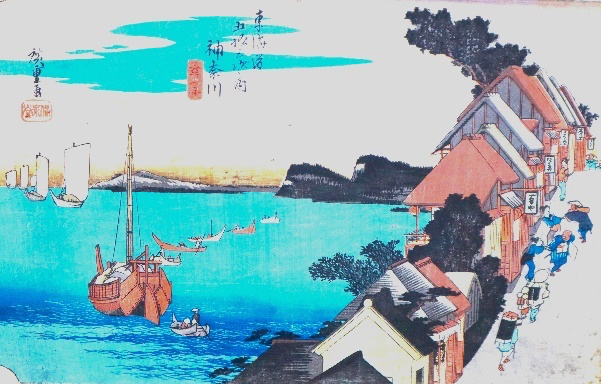

【連載】シーボルトの江戸への旅路 No.16―藤沢から川崎までの旅―横山 実

1.4月9日(日)―藤沢からの出発 シーボルトの一行は、「朝激しい俄か雨をついて」(シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)100頁。以下、この本は、『日記』と略記します)藤沢を出立しています。その後で、戸塚などの村々を通っています。シーボルトは、戸塚宿と保土ヶ谷宿について、日記に書いていません。彼が通り過ぎた二つの宿場を、浮世絵に基づいて説明しておきます。 図16-1.東海道五拾三次之内 戸塚 元町別道 徳川家康は、豊臣秀吉の命令による関東移封で...