1、3月31日(日)―吉田からの出発

シーボルトは、3月30日の夜に吉田宿に到着したので、吉田をほとんど見ていません。

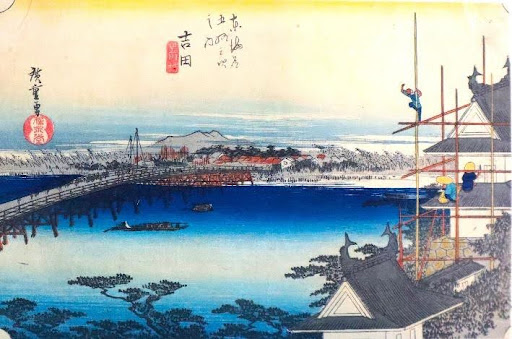

広重が画いた東海道五十三駅道中記細見双六(以下においては、「双六」と略称します)での吉田の絵では、豊川に架かる豊川橋の向こう側に城が描かれています。吉田城は、天正18(1590)年に豊臣秀吉の命令で家康が関東に転封された後、池田照政(輝政)が城主となっています。彼は、城の拡張や城下町の整備を行いましたので、吉田城は全国屈指の規模を誇りました。歴代藩主には幕府の要職を務めるものが多くいたので、吉田城は「出世城」と呼ばれていたのです。

この絵で描かれている豊川橋は、約200メートルの長さで、岡崎の矢作橋に次ぐ大きな橋です。天守閣では、足場が組まれていて、左官職人が壁を補修しています。その上部の足場には鳶の男がいます。

シーボルトは、夜明けとともに、吉田を出発しなければならなかったのです。平坦な山地を進みましたが、稲田とマツの小さい林が、代わる代わる現れていました。「二川・白須賀などという・・多くの村々を通り過ぎ」(シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)80頁。以下、この本は、『日記』と略記します)たのです。

三河国の境に位置したのが、二川宿です。この宿を過ぎて、遠江国に入ったところに、姫小松の景勝の地の猿ケ馬場がありました。そこで、広重は二川宿の代わりにここを画いたのです。図10-3で描かれているように、なだらかな丘陵地帯には、姫小松が無数に繁茂していました。街道では、瞽女(ごぜ)と呼ばれた盲目の女性3人が歩いています。彼女たちは、諸国を廻りながら三味線や琵琶を弾き、瞽女唄を披露して、生計を立てていたのです。街道の先には、名物の柏餅を売る茶屋が描かれています。シーボルトは、日記に記述がないので、この茶屋には立ち寄らなかったと思われます。

二川宿の次の白須賀宿は、渥美半島の村々へ通ずる道の出発点として賑わっていました。白須賀という地名は、「白い砂州の上に開けた集落」に由来します。京都から東海道を下ると、図10-4で描かれている汐見坂のあたりが、初めて海を見下ろせる場所でした。三河国の方面から来た大名行列が、汐見坂を下っています。行列の一行が担ぐ荷物の中の赤い2つの狭箱には、広重の「ヒロ」を表す紋様が見られます。峠の上から遠州灘を一望できるのですが、シーボルトたちは、旅を急いでいたので、眺望を楽しむ時間がなかったのです。

シーボルトは、「<汐見坂の辺りか>付近で海岸に下って行った」(『日記』、80頁)。そして、天然物を観察するため、遠州灘の「海岸に沿って荒井<いまは新居と書く>まで歩いて行くことにした」(『日記』、80頁)のです。海岸では、「浪が引いて行った砂の表面には、水で洗われた雲母(雲母鉄鉱)が明るく黄金色に輝いていた―あとで分析するため、かなりの量を集めた」(『日記』、80頁)のです。また、「化石になった幾つかのヒトデ・・いくつかのカニ類を収集した」(『日記』、81頁)のです。

12時頃に疲れ果てて、荒井に到着しています。荒井宿は、浜名湖の西岸で、今切口に面した標高約3-5mの低地にありました。宿場の北の端には関所がありましたが、それは浜名湖に面していました。シーボルトたちは、昼食後に、取り調べが厳しいことで知られていた関所を通り、その中の船着場から「非常にきれいな舟に乗って、この浜名湖の湾を形成している・・今切川・・の一里に及ぶ河口を渡った」(『日記』、82頁)のです。

この絵では、舞坂宿から荒井宿へ舟で渡っている様子が描かれています。手前の舟には、武家奉公人の中間たちが乗っています。退屈した中間は、あくびをしています。中央の船は、大名が乗った御座船で、先頭には、ニ本の毛槍が高々と掲げられています。幔幕の家紋から判断すると、この大名は、亀山の石川日向守と思われます。

シーボルトは、美しい景色を眺めながら、荒井宿からの1里の船旅を楽しみ、舞坂宿に着いています。「双六」の絵も、保永堂版の絵も、浜名湖の向こうに高い山々が描かれていますが、実際には、それらの山々は存在していません。景色を美しく見せるために、山々を描いたと思われます。

舞坂宿は、浜名湖の東岸にあった宿場で、荒井宿への渡し場がありました。室町時代の明応7(1498)年に起きた大地震で、浜名湖と海を隔てていた陸地が切れてしまったので、「最近切れてできた渡し」という意味で「今切れの渡し」と呼ばれていました。

シーボルトは、舞坂の渡し場に着くと、駕籠に乗って旅を続け、日の暮れる頃に浜松宿に到着しています。

シーボルトの日記に書かれていませんが、浜松には、徳川家康が築いた城があります。家康は、元亀元(1570)年に、岡崎城を長男の信康に譲り、三方原台地の東南端の浜松に城を築きました。その城を拠点として、二年後には、武田信玄軍と対峙し、徳川・織田連合軍として、浜松郊外の三方ヶ原台地で激突しています。その戦いでは、家康は生涯で最大の敗北を喫したのです。

家康は、17年間、浜松城を拠点にしていましたが、その後、駿府城に移っています。徳川幕府が成立した後、浜松城は、代々の徳川家とゆかりの濃い譜代大名が城主となりました。歴代城主は幕府の要職に登用された者が多かったので、浜松城は、吉田城と同様に、「出世城」と呼ばれました。たとえば、天保の改革を行った水野忠邦は、文化14(1817)年に、老中に取り立ててもらうために、自ら希望して、第22代浜松藩主となっています。その9年後に、シーボルトは、彼が城主だった浜松で一泊したのです。

広重は、保永堂版でも「双六」でも、名所の「颯々(ざざんざ)松」を描いています。「颯々の松」は一本の松ではなく、野口村で群生していた30本もの松を指しています。永享4(1432)年に、室町時代の六代将軍足利義教が富士山を見ようと下向した際に、この松の下で宴を開いています。そして「浜松の音はざざんざ(「ざざんざ」は松が風に吹かれる音)」と謡い、以後この松を「颯々の松」と呼ぶようになったというのです。野口村は、海岸から離れていますが、「双六」の絵では、遠景に遠州灘の海が描かれています。

保永堂版の浜松の絵は、「冬枯ノ図」というというタイトルがついています。この絵では、街道脇の大きな杉の木の根元で、焚火をしながら、旅人たちが暖をとっています。稲刈りが終わった田圃の向こうに、札の立つ松林がありますが、これが「颯々松」と呼ばれた所の旧跡です。

伝承では、浜松八幡宮が、天慶元(938)年に、野口村の地(現在の場所)に遷座した際、白狐が松の苗木を携えてこの地に導き、浜から移し植えた松が、繁茂して颯々の松になったといわれています。浜松の地名の由来は、松の木を浜から持ってきたので「浜の松」が転じて、その土地の名を「浜松」にしたというのです。

2.4月1日(土)―浜松からの出発

朝、浜松宿を出立して、見附で昼食をとっています。

「見附」という地名は、水(み)に接する土地から由来しています。10世紀には、見附には、遠江国の国府が置かれており、鎌倉時代には、国府と守護所が置かれていて、東海道屈指の規模を誇った宿場町でした。しかし、徳川幕府が成立した後は、天竜川の東左岸の普通の宿場になっていました。

天竜川は、諏訪湖に源を発し、大雨の度に氾濫する暴れ川です。ただし、大井川と違って、水深があったので、舟で川を渡ることができたのです。洪水の時は、川止めとなりましたので、東からの旅人は、水が引くまで、見附宿で滞在しなければならなかったのです。シーボルトは、無事に舟に乗って見附に到着して、そこで昼食をとったのです。

天竜川の水は川瀬を2つに分けており、東が大天竜、西が小天竜と呼ばれました。この絵では、小天竜からの風景が描かれています。手前には、二人の船頭が描かれていますが、彼らは、小天竜の渡舟を終えて、中州で一休みしているのです。中洲の反対側には、集団で旅をしている人々が、舟に分乗して、中州に着く様子が描かれています。大天竜の対岸に位置する見附は、朝霧に包まれているので描かれていません。

シーボルトは、見附を過ぎてからは、激しい雨の中を旅したので、次の袋井宿については日記に書いていません。

「袋井」という地名の由来は、四方を丘に囲まれた袋状の土地に、大きな井戸があったからといわれています。袋井宿は、江戸から数えても京から数えても27番目の宿場で、東海道の中間点です。東海道が制定された当時は、正式な宿場でありませんでした。しかし、掛川と見附との間が比較的長距離であり、また両方の宿場の中間付近にある原野谷川が度々氾濫して交通が途絶したので、元和2(1616)年までに整備されて、正式な宿場となったのです。

袋井宿は、見附と掛川という二つの大きな宿場の間にあったので、東海道の旅人は、主に休憩のために利用していました。しかし、法多山(はったさん)、可睡斎(かすいさい)、油山寺(ゆさんじ) という遠州三山への道の追分でしたので、これらの山々にある神社仏閣への参詣客が、グループで宿泊することもありました。

図10-9の袋井の絵は、仙鶴堂と保永堂の合版として、「東海道五拾三次之内」シリーズの初期に制作された11枚の中の1枚です(絵の左の藁家の中に押されている印には、仙鶴堂と保永堂の両方の名が書かれています)。なぜ、この絵が、合板として制作されたかは不明です。袋井よりも西の宿場は、合板で制作されていないので、東海道の中間点として、シリーズの初期に合板で制作されたのかもしれません。

図10-9の絵では、宿場の西のはずれの棒鼻が描かれています。その傍らには、葦簀(よしず)などを使った簡易な作りの出茶屋があります。葦簀張りの屋根で覆われた出茶屋では、農家の主婦と思われる女性が、身をかがめて、石を組み合わせた竈(かまど)で火を起こしています。大木の枝から吊るされた薬缶で湯を沸かそうとしていますが、使い込まれた薬缶は、煤で底が真っ黒になっています。煙は、絵の具をつけずに版木を摺って、和紙の表面に凹凸させる「空摺(からずり)」の技法で表現されています。合板として初期に制作されたので、手間がかかる空摺の技法が用いられたのでしょう。

駕籠かきの一人は、煙管で煙草を吸うために、竈から火をもらっています。縁台で腰掛けて休んでいるのは、飛脚と思われます。棒鼻の杭の向かいには、高札が建てられていますが、そこには鳥がとまっています。この鳥が、絵の構図では、アクセントになっています。農道では、農夫が馬を引いています。その先には、刈取った稲束の円錐形の稲積が見られます。晩秋の農村地帯の風景が、巧みに描かれているのです。

シーボルトは、午後6時頃に掛川宿に着いています。掛川には城がありました。この城には、天正18(1590)年に、豊臣秀吉の命令によって、内助の功で有名な山内一豊が入りました。その後は、太田氏(太田道灌の子孫)の居城となっていました。

掛川は、太田家五万石の城下町でしたが、広重は、東海道五拾三次之内シリーズでも「双六」でも、掛川城を描いていません。彼が描いたのは、二瀬川に架かる大池橋で、そこは東海道と秋葉道との分岐点でした。

秋葉道は、駿河湾沿岸の相良から秋葉山を経て、信濃国に通じる塩の道でした。江戸時代の末には、この街道は、東海道からの秋葉山大権現参詣のルートとして賑わったのです。

シーボルトは、秋葉山大権現への「鳥居という青銅造りの大きな門と、傍らに同じように青銅で作った御神灯または灯籠という二つの灯明台のそばを通り過ぎ」(『日誌』、83頁)ています。

*****

秋葉山は、天竜川の上流で、明石山脈の遠州平野に突出した最南端に位置する標高866mの山です。その山頂付近にある寺は、養老2(718)年に行基が開いたとされており、初めは大登山霊雲院と呼ばれていました。その後、弘仁年間(810~823)に、嵯峨天皇の勅願に基づいて七堂伽藍が建立され、秋葉山秋葉寺と改称されています。中世には「秋葉大権現」と称されて、その神徳は国中に知れわたり、朝廷からは正一位の神階を賜り、著名な武将から数多くの名刀が寄進されました。そのように由緒がありますので、400社以上ある秋葉神社の総本宮となっています。江戸時代になると、関東、東海、北陸において火伏せの神としての信仰が広まり、秋葉大権現への参詣客が通る道は、秋葉道と呼ばれるようになりました。

火事の多い江戸では,火除けにご利益のある秋葉権現は人気があり、秋葉神社のお札を台所に貼る家が多かったのです。特に湯屋、鍛冶屋、料理屋などで火を扱う人々は,秋葉権現を崇拝していました。

江戸からは、秋葉山まで六十八里もあり,庶民が高価な旅費を工面することは容易ではありませんでした。そこで、伊勢講や富士講などと同様に,人々は秋葉講を結成し、講で金を積み立て,順番を決めて参詣旅行に行くようにしたのです。秋葉講では,毎年11月の10日~16日に開催される秋葉神社の例祭に合わせて、クジ引きを行い、当選者を代参者に決めて,順番に秋葉権現に参詣していたのです。講の仕組みが広がったので、幕末には、多くの庶民が参詣目的で旅行し、見聞を広めていたのです。

秋葉山には、天狗の伝説があります。平安中期に、三尺坊という名の修験者が戸隠からやってきて、秋葉山を中興しました。その修験者が神格化され、遠江天狗の総帥の秋葉山三尺坊と呼ばれるようになったのです。

この絵は、『御上洛東海道』シリーズで画かれた1枚です。第14代将軍の徳川家茂は、皇女和宮が降嫁した翌年の文久3(1863)年に、幕府の公武合体構想を携えて、攘夷主義の孝明天皇に会うために上洛しました。この上洛は、徳川家光の上洛以来で、229年振りでした。3千人を率いての家茂将軍の上洛でしたので、版元は、この上洛をふまえて、東海道浮世絵シリーズを企画して、幕府から出版許可を得たのです。このシリーズの企画で中心的な役割を担ったのは、三代歌川豊国(1786~1865)です。彼は、版元25名と相談した上で、歌川派の絵師16名に何処の絵を画かせるかなどについて指示したのです。その結果、文久3(1863)年から4年の間に、162点の絵で構成される『御上洛東海道』シリーズが完成したのです。

河鍋暁斎(1831年-1889年)は、周麿と名乗っていた時に、『御上洛東海道』シリーズの162点のうちの24枚を画きましたが、これは二代歌川広重の34枚に次ぐものでした。新進気鋭の32歳の周麿は、すでに、たくさんの絵師の中で、注目される存在だったのです。

文久3(1863)年5月に作成された図10-11では、秋葉山の烏天狗が描かれています。大きな木の根元の樹洞では、烏天狗たちが、魚をさばき、竈で鍋料理を作り、酒樽から酒を器に注いでいます。他の烏天狗たちは、梯子を上って、次々と酒の入った器や料理を運んでいます。酒と料理を受け取って、長老の烏天狗たちは、大枝の座敷で酒盛りしています。その中の一人は、三尺坊でしょう。丸い円が満月を示しているのであれば、日没直後の酒盛りといえるでしょう。

絵の左には、長い石段の先に寺が描かれていますが、これは秋葉大権現です。石段の下の道には、大名行列が通っています。その大名行列を、長老一人の烏天狗が見下ろしています。家茂将軍は、文久3(1863)年2月23日に掛川宿本陣に宿泊していますが、秋葉道を通っていません。ですから、図10-11で描かれている大名行列は、家茂の上洛の一行ではありません。もし、周麿が、上洛の一行を見下ろす烏天狗を画いていたら、幕府からお咎めを受けたことでしょう。周麿は、狂斎を名乗るようになって、風刺画を描きましたが、既に図10-11において、酒飲みの方が大名よりも上と風刺していたのです。

シーボルトは、4月1日の夜は、日坂宿で泊まっています。次回は、日坂を出発して、府中(静岡)に到着するまでの旅を書かせていただきます。

1943年川崎市に生まれる。1978年から浮世絵の収集を始める。

1980年に川崎浮世絵協会の設立に参加する。

その時に、世界的に有名な浮世絵収集家である斎藤文夫さんと知り合う。

現在は、國學院大學名誉教授(元法学部教授)、国際浮世絵学会理事

シーボルト参府旅行中の日記

シーボルト 著 / 著齋藤信 訳

刊行年月:1983年01月 思文閣出版