WEBマガジン『きらめき ぷらす』に掲載された17回連載の随筆「シーボルトの江戸への旅路」(以下、『随筆』と略記します)は、2025年1月6日で完結しました(まとめて見たい方は、2025年1月31日に掲載された「シーボルトの江戸への旅路・横山実全17話」にアクセスすれば、ご覧になれます)。

そこで、公益社団法人オーアーゲー・ドイツ東洋文化研究協会(OAG)のシーボルト・ゼミナール・コーディネーターである大胡真人さんから依頼を受けて、第189回 シーボルト・ゼミナール特別講演会において、「シーボルト 長崎から江戸への旅と宿場 -浮世絵資料との対比- シーボルト江戸参府200年記念プレ・イベント」というタイトルで講演しました。その講演は、2025年2月3日(月)の午後6時半から、ドイツ文化会館で行われました。その時に書いたレジュメを加筆したものを、『随筆』の「番外編」として皆様にお届けいたします。なお、ここでも、シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)を引用させていただきますが、それは『日記』と略称いたします。

はじめに、

シーボルトは、1823年8月11日 (旧暦では、文政6年7月6日)に長崎に到着しています。到着以降、162回目のオランダ商館長(カピタン)の江戸参府に随行するまでの間については、『随筆』No.2をお読みください。

シーボルトは、文政9(1826)年2月15日(西洋暦)に長崎を出発して、4月10日に江戸に到着しています。『随筆』では、その旅路を、『日記』の記述をふまえ、浮世絵を示しながら説明しました。その旅程は、次の通りです。

『日記』第1章 長崎から下関までの旅行 (『随筆』第1回~第3回)

文政9(1826)年2月15日に長崎を出発して、下関まで陸路の旅行

『日記』第2章 3月2日に下関を出発して室までの船旅 (『随筆』第4回)

『日記』第3章 3月9日に室を出発して大阪までの旅行 (『随筆』第5回)

『日記』第4章 3月17日に大阪を出発して京都までの旅行 (『随筆』第6回)

『日記』第5章

3月25日に京都を出発して府中(静岡)までの旅行 (『随筆』第7回~第11回)

4月4日に府中発を出発して小田原までの旅行 (『随筆』第12回~第14回)

4月8日に小田原を出発して江戸到着までの旅行 (随筆』第15回~第17回)

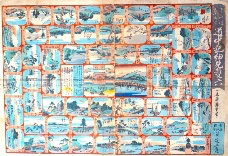

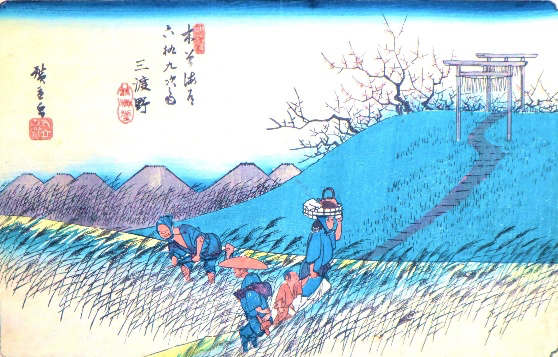

シーボルトは、中山道ではなく、東海道を旅して江戸に行きました。京都からの旅程を示しているのが、画像1の東海道五十三駅道中記細見双六(以下、『双六』と略称します)です。

17世紀末に旅行ブームが起こったので、旅行に行けない人々のために、各地への旅行を主題とした双六が発刊されました。それが、道中双六と呼ばれているものです。画像1は、広重が画いた双六で、弘化4(1847)年に発刊されています。この東海道五十三次の双六は、うず巻形に宿場を描いていますが、下端右を「振出し」として江戸日本橋を、中央に「上がり」として京都が描かれています。シーボルトの参府旅行は、これとは逆に、京都から「振出し」の江戸日本橋へと向かったのです。

(この画像の詳細については、『随筆』No.1の図1の解説をお読みください)

1.街道の整備

1-1)戦国時代末期の街道の整備

街道は、古くから存在しましたが、戦国大名は、軍事目的もあって、領国内の街道を積極的に整備しました。ここでは、北条早雲が始祖である後北条家の街道整備を、藤沢宿を例にとって説明しておきます。

藤沢には、正中2(1325)年に創建された清浄光寺がありますが、それは時宗の総本山です。宗祖の一遍上人が、修業のため全国を遊行したことから、その寺は遊行寺とも呼ばれています。藤沢は、その門前町として発展したのですが、後北条氏によって支配されていた時代では、本拠地の小田原城と、その支城の江戸城の桜田門、八王子城および玉縄城(たまなわじょう)を結ぶ重要な分岐点でした。ですから、後北条氏は、弘治元(1555)年には、藤沢大鋸(だいぎり)町に伝馬(宿駅で乗り継ぐ馬)を置いたのです。

遊行上人に同行していた職人衆の一人を祖先に持つ森家は、大鋸引の技術を持っていました。森家は、後北条氏の直属の職人衆として、関東各地の築城やその修理、造船などで活躍しました。そこで、後北条氏から藤沢宿の問屋役(宿駅業務)および伝馬役を命じられたのです。

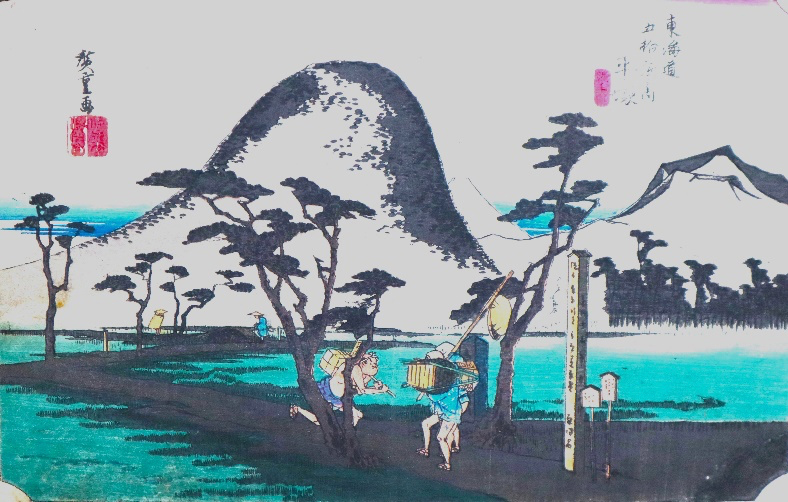

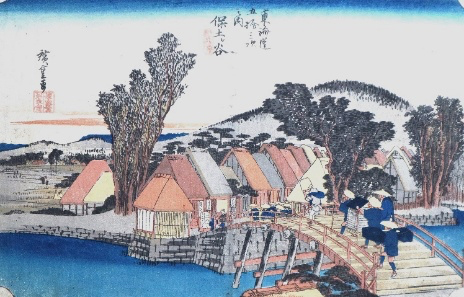

画像2では、遊行寺の対岸の景色が描かれています。森家を棟梁とする大鋸引の集団の居住地は、遊行寺の門前にあり、約300軒近い家々が軒を並べていたのです。

(この画像の詳細については、『随筆』No.15の図15-8の解説をお読みください)

1-2)豊臣秀吉による街道の整備

全国的な陸上交通網の整備は、豊臣政権(豊臣秀吉は、天正13(1585)年には関白に任命されています)の下で始まり、江戸幕府によって完成したのです。

シーボルトが通った京街道は、大阪の京橋と京都の伏見を結ぶ全長38.5kmの街道です。その起点は、大阪城京橋口(後の高麗橋)でした。その京街道が通る文禄堤は、豊臣秀吉が、伏見城を築いた文禄3(1594)年から2年間で建設されています。秀吉は、毛利輝元、小早川隆景および吉川広家の三大名に命じて、淀川の南側の岸の堤防を改修、整備させたのです。この堤防が建設されたので、河内平野は淀川の氾濫から守られることになりました。そこで、シーボルトが旅で訪れた時には、米作を中心とした農業が栄えていたのです。

1-3)徳川家康による街道の整備

徳川家康は、豊臣秀吉の命令による関東移封で、天正18(1590)年に駿河(現在の静岡)から江戸へ移動しました。そこで、関東八州の領国内の街道の整備を始めました。たとえば、後北条氏が小田原と江戸の間の街道として使っていた道の代わりに、軍事的観点から、万単位の大軍が速やかに移動することが可能な街道を新設しています。山を削って谷を埋め、川の流れを変えることで、戸塚を経由する新しい東海道が造成されたのです。

東海道の宿駅伝馬が制定された時、箱根湯本からの道筋は、鎌倉時代から使われた尾根筋から、谷筋に変更されました。また、箱根宿から三島宿までは、中世の箱根越えの道の東南側に、並行して新しく道が作られました。幕府が、このように道を新設したのは、険しい箱根山を江戸防衛の要とするためでした。つまり、三島側の西坂は、関東に侵入する敵を発見しやすい尾根に、他方、小田原側の東坂は外敵を迎撃しやすい谷筋に、街道を変更したのです。

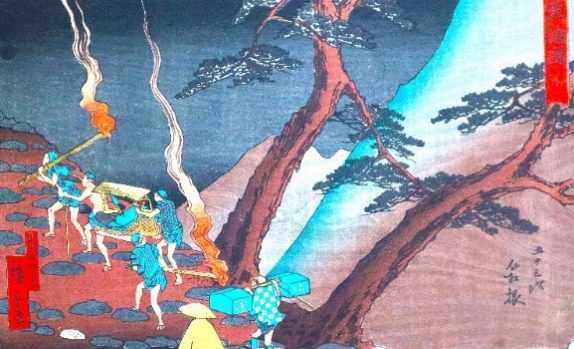

画像3では、夜間、箱根湯本から谷筋の道を登る様子が描かれています。シーポルトも、夜は駕籠に乗って旅しましたが、駕籠かき人足は、松明の火を灯にして、駕籠を運んでいたのです。

(この画像の詳細については、『随筆』No.14の図14-8の解説をお読みください)

徳川家康は、慶長5(1600)年9月15日の関ヶ原の戦いで勝利しました。翌年の正月には、徳川幕府は、軍事道路の確保のために、東海道の各宿に対して、徳川家康の伝馬朱印状と、伊奈忠次、彦坂元正および大久保長安の連署による「御伝馬之定」を交付しています。街道は、軍事目的で整備されましたが、陸運でも重要な役割を果たしました。特に、京都への荷物は、陸運に頼ったのです。

シーボルトは、京都から山科へと向かいましたが、「そこでたくさんの車に出会った・・。車は特別に頑丈な造りで、車輪の丈はたいへん高く、轍(わだち)の幅は広かった。車は牛が引いていた」(『日記』、65頁)。画像4では、牛車の行列が描かれています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.7の図7-3の解説をお読みください)

1-4)塩の道

日本では、乾燥地帯のような塩湖は存在しなかったので、岩塩はほとんどとれません。四方を海に囲まれているので、海水は利用できますが、雨が多く湿度も高いため、天日(太陽熱や風)の力だけで塩を作るのは困難でした。そこで、古代から、海水から塩を作る技術が存在しました。江戸時代になると、気候や地形等の立地条件に恵まれた瀬戸内海沿岸を中心として、「入浜式塩田」が普及し、その塩田で濃縮した海水を、平釜で煮詰めて塩を生産したのです。

シーボルトは、2月18日に佐賀を通過した後に、「塩に気付」(『日記』、11頁)いています。彼は、ヨーロッパで見られない製塩に興味を持ちました。ですから、下関に滞在していた時に、弟子から受け取った論文の中で、「杉山宗立の「製塩について」」(『日記』、30頁)を高く評価したのです。

製造された塩は、陸運で内陸部に運ばれました。その陸運の道が、塩の道と呼ばれたのです。シーボルトは、4月1日の午後6時に掛川宿に到着し、秋葉街道の分岐点を確認しています(『日記』、83頁)。秋葉街道は、御前崎から長野県の塩尻を結ぶ道で、古くから使われていた日本三大「塩の道」の一つでした。

1-5)大名行列

大名の参勤交代は、将軍に対する大名の服属儀礼として始まり、徳川家光が治世していた寛永12(1635)年に、徳川将軍家に対する軍役奉仕を目的に制度化されました。この制度の下で、諸大名は1年に1度江戸と自分の領地を行き来しなければならなかったのです。大名が国元の領地に向かう時でも、正室の妻と世継ぎは、人質として江戸の屋敷に留まるのです。参勤交代は、大名と彼の家来による江戸と国元の定期的な交流でしたので、日本全国の文化・経済の交流に大きな役割を果たしたのです。

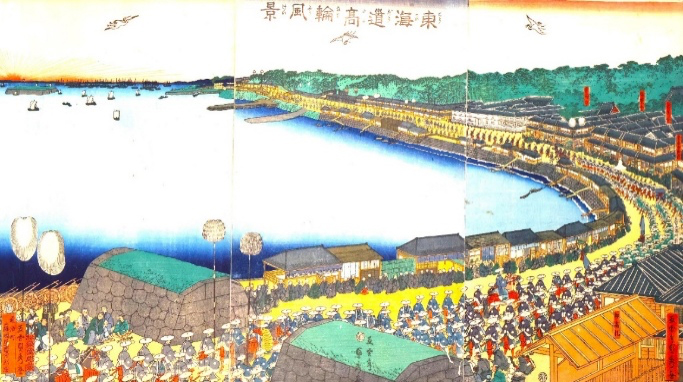

シーボルトは、姫路の大きな門のある所に着いた時、「住民は、自分の家の戸口に集まっていて・・城主の家来や従者の「下に! 下に!」・・という呼び声に応じて、みな恭々しくかがみ込んでいた」(『日記』、45頁)のを見ています。画像5は、石高の多い大名が、両国に帰る行列を描いています。品川宿に向かう行列の後方は、まだ、高輪の大木戸を通過中です。大木戸の内側では、多くの人々が、行列が通過するまで土下座しています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.17の図17-10の解説をお読みください)

1-6)関所

江戸時代の関所は、「入鉄砲と出女」を検問する場所として、32か所あったといわています。特に箱根の関所は、幕府防衛のために江戸に流入する武器を取り締まること、大名の正室を江戸に留めおくために江戸から出る方向への旅の女を検問することが、厳しく行われたのです。

厳しい検問体制にもかかわらず、シーボルトは、食事を済ませてから、大名と同じ扱いで、堂々と箱根の関所を通っています。「使節団のわれわれ3人を除いて、みな駕籠をおり歩いて通らねばならなかった。・・関所内に入る時に、従者は乗物の左手の戸を開け放した。・・大名だけが駕籠に乗ったままでいてもよいのだが、われわれはそれと同じ待遇を受けた」(『日記』、96頁―97頁)のです

旅行ブームの幕末になると、伊勢詣などの名目で、旅する女が増えています。画像6では、裕福な家の母と娘が、下男に荷物を持たせて旅しています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.13の図13-6の解説をお読みください)

1-7)問屋場と飛脚

宿場で重要な役割をしていたのが、問屋場(といやば)です。問屋場の役割の一つは、人馬の継立業務で、幕府の公用旅行者や大名などが宿場を利用する際に、必要な馬や人足を用意しておき、彼らの荷物を次の宿場まで運ぶというものです。もう一つ役割が、幕府公用の書状や品物を次の宿場に届ける飛脚業務で、それは継飛脚(つぎびきゃく)と呼ばれていました。その他に、諸藩の公用のためには、大名飛脚がありました。また、一般の武家や町人も利用するようになって、飛脚屋や飛脚問屋などが発達しました。飛脚は、馬と駆け足で、信書、小荷物、金銀などを運んだのです。

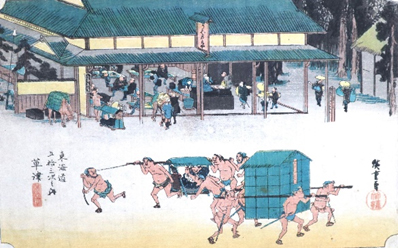

画像7では、東海道と中山道の合流地である草津における賑わいが描かれています。なお、立場(たてば)とは、江戸時代の五街道やその脇街道に設けられた施設で、 継立場(つぎたてば)あるいは継場(つぎば)とも呼ばれていました。画像7では、草津宿の立場の賑わいが描かれています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.7の図7-8の解説をお読みください)

シーボルトは、日本の商業の中心都市である大阪では、郵便の制度が特によく整っていると指摘しています。大阪には、定期便がありました。7日、17日、27日には長崎宛て、8日、18日、28日には、京都および江戸宛てに郵便物が送られていたのです。

陸路では、「郵便物を入れた包みを棒につけて、飛脚が先へと運んでゆく。彼は大声をあげて次の宿駅まで急いで走り、そこで包みを引き渡」(『日記』、58頁)したのです。伝馬制度の下で、飛脚は、隣の宿場まで郵便物を運んだら、その宿場の飛脚に引き渡して、自分の宿場に戻っていたのです

シーボルトは、平塚宿から藤沢宿へと向かいましたが、街道は賑やかとなり、「ある大名の家来が近くを馬でとばして行ったし、向うの方には書状を棒にはさんで飛脚が走っていた」(『日記』、99頁―100頁)のです。江戸近辺では飛脚が頻繁に走っていたので、広重は「東海道五十三次之内」シリーズにおいて、大磯から平塚に向かう飛脚を画いたのです。

(この画像の詳細については、『随筆』No.15の図15-6の解説をお読みください)

1-8)旅人のための街道の整備

徳川家康は、慶長6(1601)年に、東海道、中山道、日光街道、甲州街道、奥州街道の五つの街道と宿駅を制定しています。そして、慶長9(1604)年には、街道の幅員を五間(1間は約1.82m)とし、一里を36町(1町は約110m)と決めて、路傍には榎などを植えた一里塚を築かせたのです。標識も整備されており、シーボルトは、「筑前と豊後(ぶんご)の境界を示す標柱の傍らを通り過ぎる」(『日記』、18頁)時に、標柱をスケッチしています。画像9では、「左り かまくら道」と彫られた石柱が見られます。

(この画像の詳細については、『随筆』No.16の図16-1の解説をお読みください)

シーボルトは、三重県の富田で一里塚を見ています。「大きな街道に沿って里程が非常に正確に示してあり、道の両側に小山を築き、サクラやエノキまたはマツなどがその真中に植えてあって、里程を表している」(『日記』、71頁)と、日記に記しています。画像10は、富士川の西に位置する岩渕(間の宿)に残る一里塚です。

(この画像の詳細については、『随筆』No.13の写真13-2の解説をお読みください)

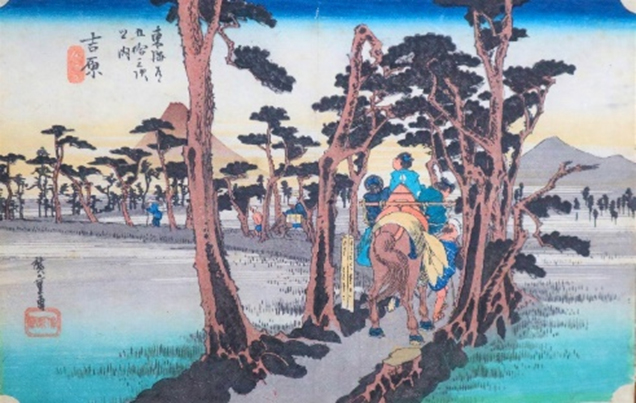

街道の両側には道幅を特定するために並木を植え、それによって、旅人は木陰を歩くことができたのです。画像11では、松並木が描かれています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.16の図16-4の解説をお読みください)

30歳のシーボルトは、できるだけ歩いて、日本の様子を観察しましたが、天気が悪い時や疲れたときは、駕籠に乗って旅したのです。シーボルトは、駕籠での旅について、日記で書いています。それによると、駕籠の拍子のとれた動揺に慣れれば、駕籠の中で、硬い鉛筆で字を書くことができるし、本を読むこともできるのでした。シーボルトは、駕籠の中を研究室のように使うことがあったのです。その時は、必要な書籍や機械などを持ち込んでいたので、それは「駕籠かきにとっては何より不満であった」(『日記』、77頁)のです。

1-9)馬や牛の使用

江戸時代には、馬は、徳川将軍から百姓などに至るまで,あらゆる身分の人々と共に生きていました。武士の馬であれば軍馬として,農民の馬であれば農馬として、馬は人間と共生していたのです。街道の宿場には、人や荷物を運ぶ伝馬が飼われていました。当時、蹄鉄は用いられていなかったので、荷物を運んだりする馬は、馬沓(うまぐつ)と呼ばれる草鞋を履いていたのです。

シーボルトは、大阪から淀川の支流を渡って町に入りましたが、その町は「馬方や人足の住むみすぼらしいあばら家で終わっている。厠の前には、馬の寝藁や草鞋がつるして乾して」(『日記』、59頁)あったのです。江戸時代の後期になると、肥料とする刈敷の材料である草葉を確保するための草苅場が減少したので、馬の糞尿は厩肥の原料として大切にされたのです。そこで、糞を拾う人がいたので、道は馬糞や牛糞で汚れていなかったのです。

シーボルトは、滋賀県の梅ノ木村から歩いて旅を続けましたが、一頭の馬に乗った家族が近づいて来るのに出会っています。この乗り物は、仏法僧の三宝を守護することにちなんで三宝荒神と呼ばれていました。「馬は普通の駄馬で、両脇には、タケで編んだ長方形の籠をつけ、普通はその中に婦人か子供が旅行用具を持って乗り、両方の籠の間にある鞍に主人が乗って馬を御すのであるが、下男が口をとることもまれではない。こういう乗り方は、気軽に旅行することができると同時に、言葉を交わすよい機会にも恵まれている」(『日記』、67頁~68頁)として、シーボルトは、三宝荒神を絶賛していました。画像12では、子ども3人が三宝荒神に乗って帰宅しようとしています。馬は、草鞋の馬沓を履いています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.13の図13-3の解説をお読みください)

2.海路

2-1)海路の発達

江戸時代の経済の中心は、大阪および京都でした。全国の物資が、主に船で大阪に集められて、そこで取引されたのです。ですから、大阪の堂島川沿いには、諸藩の蔵屋敷が建ちならんでいたのです。大阪に集められた物資の一部は、江戸へと輸送されました。ただし、食料などの日常必需品は、東日本の各地から江戸へと、直接運ばれていました。そこで、三つの海路、つまり、西回り航路(酒田から本州の西側を廻って大阪までをつなぐ航路)、東回り航路(酒田から本州の東側を廻って江戸までをつなぐ航路)および南海路(菱垣廻船および樽回船による大阪と江戸をつなぐ航路)が発達したのです。その結果、三都(大阪、京都、江戸)だけでなく、港湾都市と内陸の中小都市(城下町、陣屋町、宿駅)とを結ぶ商品流通や情報伝達の一大ネットワークが、全国的に形成されたのです。

2-2)港町の下関

日本海から瀬戸内海への入り口である下関は、港町として栄えました。下関では、大町年寄の伊藤家と佐甲家が、交代で阿蘭陀宿の業務を務めていましたが、シーボルトたちは、港において佐甲家の主人に出迎えられたのです。

シーポルトは、下関の滞在中、阿蘭陀文化の心酔者たちに歓迎され、接待されました。ですから、港町に存在する娼家には気づきませんでした。

2-3)風待ちの停留

下関を出航して、船は「順風を受けて帆走しつづけたが、逆風に変わり、夜十時ごろ家室島と屋代島<・・>の間に錨をおろさねばならなかった。・・たくさんの錨をおろして船をとめていた」(『日記』33頁)のです。

海路には、風待ちのための港がたくさんありました。シーボルトの船がむかった、広島県の大崎下島の御手洗は、風待ちの港として賑わい、多くの娼家がありました。

(この画像の詳細については、『随筆』No.4の写真4の解説をお読みください)

3.漁業

3-1)養殖の漁業

シーボルトが訪れた長崎県の大村では、食後に貝が運ばれてきましたが、「そのなかには、日本で非常に需要の多い真珠」(『日記』、8頁)が入っていたのです。大村湾で採取された真珠の歴史は古く、既に1300年前には、ここで採取された真珠は、献上品として使われていたといわれています。シーボルトが訪れた頃には、藩主が、領民の採取した真珠を独占し、それを販売して利益をあげていました。

シーボルトたちは、大森から海岸に沿って乗物で進みましたが、「浅い海には貝をとるためにトゲのある短い木が立ててあった」(『日記』、103頁)のを見ています。大森から南品川への海岸では、海苔の養殖が盛んでした。ですから、シーボルトは、「貝をとるためのトゲのある短い木」ではなく、ノリ網を張る竹の支柱を見たのだと思われます。

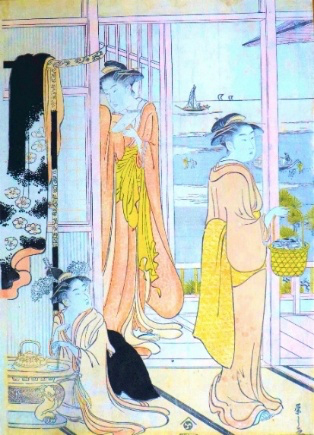

「山海愛度図会 武州品川海苔」は、歌川国芳筆「山海愛度図会」シリーズの一枚で、ペリーの黒船が来航する前年の嘉永5年(1852)8月に出版されています。「~たい」という言葉を題にした女性の仕草と、諸国の名産を取り込んだ風景画を描いたコマ絵を組み合わせています(だだし、この組み合わせの関係は不明です)。画像14では、国芳が、男装した女が「自慢したい」という仕草を描いています。弟子が画いたコマ絵では、女たちが海苔網から海苔をとっています。なお、品川での海苔の養殖については、『随筆』No.17の図17-3の解説をお読みください

3-2)伝統的な魚法

シーボルトは、岡山県玉野市の日比の港から船で立ち去る時に、イカを捕る巧妙な漁法を見ています。「(大きな)バイ貝を藁縄にくくりつけ、それをたくさん海中に下げておき、イカが貝の中に忍び込むと、その偽りの住まいの中から引き出され捕ってしまうのである」(『日記』、37頁)。

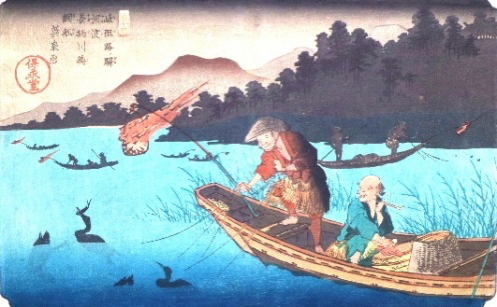

日本では、種々の伝統的な魚法がありましたが、有名なのは鵜飼です。シーボルトは見ていませんでしたが、長良川の鵜飼は、1300年以上の歴史を持っているのです。

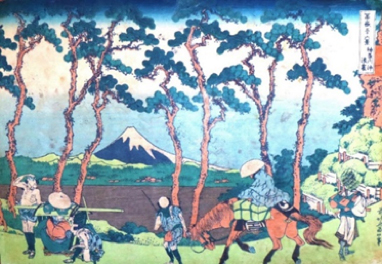

歌川広重の「東海道五十三次之内」シリーズの好評を受けて、保永堂が企画したのが「木曽海道六十九次之内」シリーズです。当初は、渓斎英泉が版下絵を画いていましたが、トラブルがあり、英泉が降りたので、歌川廣重が残りの版下絵を画きました。画像15は、英泉の署名があるので、初摺りです。

鵜飼とは、鵜を巧みに操って川魚を獲る漁法です。鵜飼漁には、漁師自らが川に入って徒歩で行う徒歩(かち)鵜飼と、船に乗って行う船鵜飼があります。船鵜飼は、鵜に縄をつけて操る繋ぎ鵜飼と、鵜を放って行う放ち鵜飼がありますが、画像15では、繋ぎ鵜飼が描かれています。鵜は、首にまかれた紐によって、ある大きさ以上の鮎は飲み込めません。そこで、喉に詰まっている鮎を吐き出させて、竹製の魚籠に入れるのです。このようにして、無傷の鮎を獲ることができるのです。

3-2)打ち網よる漁獲

シーボルトは、府中(静岡)を出立して、しばらくすると「村の近くでにぶい波の音が聞え、海が近いことが判った」(『日記』、88頁)のです。江尻の宿を過ぎたところで、海の気配を感じたのでしょう。葛飾北斎が画いた富嶽36景シリーズ「江尻田子の浦略図」では、大型船での沖合の漕ぎ網による漁獲と、海岸での製塩が描かれています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.12の図12-3の解説をお読みください)

外洋で獲れたかつおなどは、鮮度を保つため、高速艇で江戸の将軍の台所、あるいは魚市場に運ばれました。北斎筆「富嶽36景 神奈川沖 波裏」で描かれている三艘の船は、押送船(おしおくりぶね)と呼ばれ、房総半島から江戸に新鮮な魚を運んだのです。画像17で描かれているように、日本橋のたもとの魚市場で買われたかつおは、売り子に担がれて売りさばかれたのです。

(この画像の詳細については、『随筆』No.17の図17-16の解説をお読みください)

投網による漁獲、つまり打ち網は、川でも行われていました。

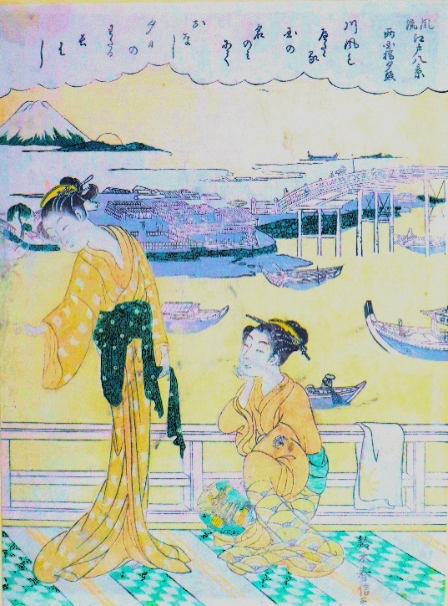

明和2(1765)年に多色摺りの技術が開発されたので、それを用いて春信が画いた美人画は、飛ぶように売れました。それは、錦織物のような美しさを持つとして、東錦絵と呼ばれました。画像18は、瀟湘八景の八つの画題にちなみ、江戸の名所を画いたものの一枚です。春信の絵にしては、珍しく、両国橋の北側の風景が詳細に描かれています。夕涼みで縁側に座っている女の背後には、漁師が打ち網で魚をとつています。江戸は、リサイクル社会で、たくさんの汚物が川に流れ込まなかったので、隅田川には魚が生息し、それが新鮮な魚として食されていたのです。

3-3)江戸湾の漁業

徳川家康は、天正18(1590)年に関東に移封され、江戸を拠点にすることを決めました。そして、江戸湾での漁業を振興するために、摂津国西成郡佃村(現在の大阪市西淀川区)の漁師たちを江戸に招いたのです。彼らは、小石川の安藤対馬守の屋敷に仮住まいしていましたが、正保元年(1644)に隅田川河口付近の干潟百間(約180メートル)四方を拝領し、そこを埋め立てました。その造成した佃島に、彼らは定住したのです。彼らは、江戸湾で魚介類をとるだけでなく、江戸近辺で製造されていた醤油を使って、魚や貝や昆布などを煮て、保存食を作りました。それが、江戸の名産品となった佃煮です。

3-4)地引き網による漁獲

シーボルトは目撃しませんでしたが、地引き網による漁獲は広く行われていました。九十九里の海岸沿いには、いわしを獲る地引き網漁を営む納屋集落が存在したのです。

二代豊国筆「名勝八景」は、瀟湘八景の画題をふまえて画かれたシリーズで、天保4(1833)年頃に発刊されています。熱海は、温泉の出る村でした。画像19で描かれている熱海ケ浜では、褌姿の村民が二手に分かれて、地引き網を引いています。地引き網漁は、私が子どもの頃に、福島県の小名浜でよく行われていたのです(今は、埋立てられて、地引き網漁ができる砂浜はありません)。

3-5)捕鯨

日本では、古くから鯨を捕えて、食していました。12世紀になり、手銛による捕鯨が始まっています。江戸時代になると、慶長11(1606)年に、和歌山の太地で、「鯨組」による組織的な捕鯨が始まりました。また、1612年には、房総半島で、ツチ鯨を手銛でとらえるようになりました。延宝3(1675)年には、和田頼治(のちの太地角右エ門)が網取り法を考案したので、太地の捕鯨は飛躍的に発展したのです。

日本人は、資源を大切にしたので、鯨肉や軟骨などを食しただけでなく、鯨のすべてが、さまざまに使われました。ヒゲや歯は、将棋の駒や櫛などの細工のために、毛は網に、皮は鯨油に、筋は弓弦などの武具に使われたのです。鯨骨は鯨油や肥料に、血は薬用に、糞は香料に用いられたのです。 鯨油は、食用や灯油以外の使い道として、田んぼのバッタ除けとしても使われたのです。

3-6)潮干狩り

江戸時代には、多くの人々が潮干狩りを楽しんでいました。江戸の人々は、北品川や洲崎などの砂州で、潮干狩りを楽しんでいたのです。海は豊でしたので、砂州では、貝だけではなく、ヒラメやコチなどを手で拾うこともできたのです。画像21では、北品川の楼閣の戸外の浜で、人々が潮干狩りしています。

3-7)釣り

江戸中期には旗本および御家人の約4割が、城の改修工事くらいしか仕事のない小普請組(こぶしんぐみ)や寄合組(よりあいぐみ)に属していました。ですから、時間に余裕があったので、武士の間で釣りが盛んになったのです。

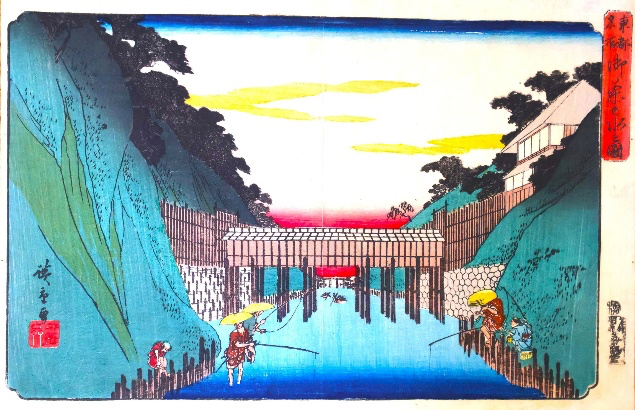

画像21は、佐野屋喜兵衛(佐野喜)が、天保期(1830年-1844年)に発刊した「東都名所」シリーズの1枚です。お茶の水は、神田川北岸の湯島の西辺を指した地名です。 ここにあった高林寺の井戸水が良質で、将軍家に献上されたことが地名の由来とされています。

画像21では、外堀(神田川)にそって、お茶の水から水道橋方面が描かれています。そこでは、武士たちが釣りを楽しんでいました。向こう側に見える懸樋は、神田上水を渡す樋で、万治年間(1658-1661)に架けられています。水道橋の地名は、これに由来するのです。

4.林業

4-1)植林

シーボルトは、中山道ではなく、東海道を旅したので、林業については書いていません。江戸時代には、植林も行われていました。京都市北西部では、約600年前の室町時代頃から北山杉が生産されていたのです。

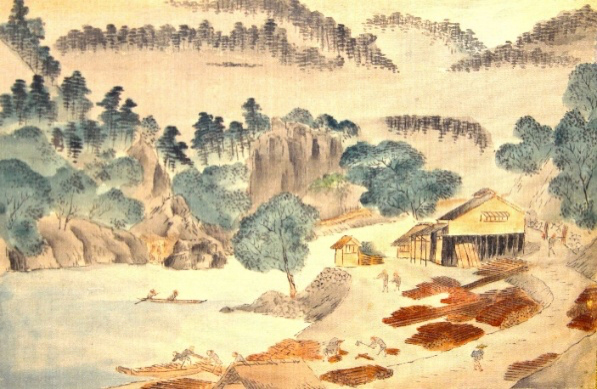

狩野快庵編『狂歌人名辞書』(昭和三年(1828)刊、204頁)によると、葛飾北泉は、北斎門人で「文政頃にして能く其の筆法を摸す」絵師でした。つまり、北斎の筆法を、よく学んで肉筆画を描いていたのです。

画像22は、北泉が、京都を通る桂川沿いの12の風景を、絹地の上に描いたものの1枚です。北山の杉林から伐採された木が、桂川の川辺に運び込まれて、そこで丸太にされました。その丸太は、船によって京都に運ばれたのです。画像22では、シーボルトの参府旅行当時の北山の林業が描かれているのです。

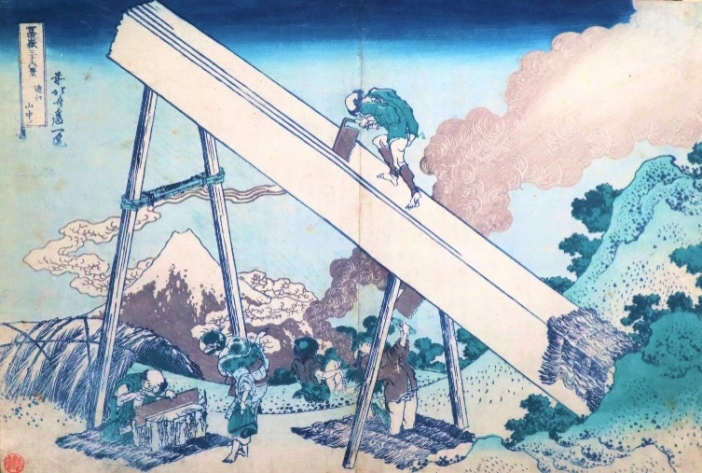

「富嶽36景」シリーズは、葛飾北斎の晩年の天保2(1831)年から同5年の間に発刊されています。柳亭種彦『正本製』(巻末広告)によれば、このシリーズは「 前北斎為一翁画 藍摺一枚 一枚ニ一景ズツ 追々出板」されたのです。ですから、「遠江山中」の初摺りは、藍摺として売り出されました。しかし、版元の西村屋与八(永寿堂)は、それでは地味であると考えて、後摺りでは、輪郭線は黒色で、全体にカラフルになっています。

画像23および24では、大きな角材を、二人の樵夫が、木挽鋸で上下から切り、板を作っています。また、左下の樵夫は、鋸の目立てをしています。なお、画像23及び24は、三角形を巧みに織り込んだ構図で有名です。

名古屋の先の宮宿の町端では、「木材の大きな倉庫があり、主としてヒノキで、この木材は周辺の山岳地帯から川を流して、ここまで運ばれてくる」(『日記』、75頁)のです。大きな川では、筏師が、山間部の川辺で筏を組み、それを下流に流していたのです。

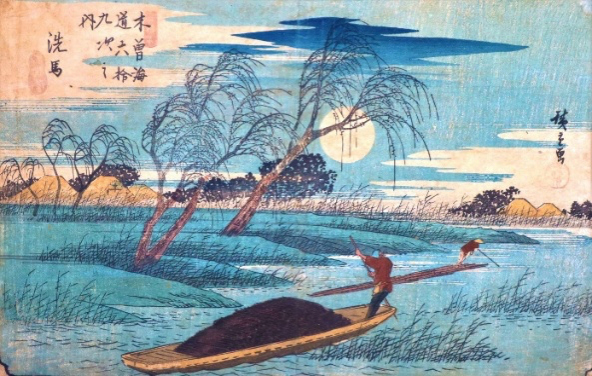

保永堂が企画した「木曽海道六拾九次之内」シリーズは、トラブルが生じて、渓斎英泉が24の版下絵を画いて、下りてしまいました。歌川広重がその後を引き継ぎ、47の版下絵を画きましたが、その中で、画像25は、名作といわれています。初摺りでは、黒の「天ぼかし」で表現された夕闇の中、満月が昇る様子が、幻想的に描かれています。

洗馬という地名は、宿の北はずれの「あふたの清水」で、木曾義仲の家臣の今井四郎兼平が、義仲の乗馬を洗ったという伝承に由来します。画像25では、 手前の船頭が、薪を積んだ船を、奈良井川の下流へと漕いでいます。その上には、筏師が、筏を流しています。

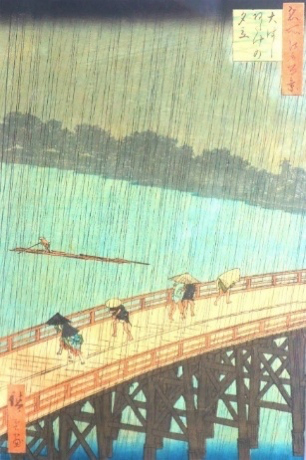

「名所江戸百景」は、歌川広重の晩年の作品シリーズです。安政の大地震の翌年の安政3(1856)年から発刊が始まり、広重が亡くなった1か月後の安政5年10月に終了しています。全部で119枚の図が存在しますが、最後の3枚は、広重の死んだ1か月後に出版されています。このシリーズは、安政の大地震で壊滅的被害を受けた江戸が、見事に復興した様子を画いたといわれています。

このシリーズは、縦版で風景が描かれているので、近景と遠景の極端な切り取り、俯瞰の手法やズームアップが駆使されています。そのために、斬新的な構図の風景画として、評判を得たのです。このシリーズは、ヨーロッパの画家たちの間にも、高く評価されました。フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホも影響を受けた一人で、彼は画像26の「大はし あたけの夕立」を模写しています。

画像26の橋の向こう側が、あたけ(安宅)地域です。以前、この地点に軍船の安宅船が繋がれていましたが、後に解体されて供養塚が設けられました。そのようなことがあったので、この辺りが「あたけ」と呼ばれるようになったのです。隅田川に架かる橋は、大はし(現在の新大橋から100mほど下流にかかっていた橋)です。画像26では、橋の上の人々が、突然の夕立で橋から走り去る様子が描かれています。橋の上流には、笠をかぶり蓑を着た筏師が、筏を流しています。江戸は、火災が多かったので、たくさんの木材が、隅田川沿いや江戸湾沿いの場所で備蓄されていたのです。

4-2) 竹林

シーボルトは、鈴鹿山中の関宿から、関川に沿って山を下っていきましたが、「次第にタケ藪が少なくなり」(『日記』、70頁)と、日記で書いています。亀山に着いた後は、駕籠の中でうたた寝をしていたので、庄野の様子は気付いていませんが、そこにも竹林がありましたと思われます。

歌川広重筆「東海道五拾三次之内」シリーズで、「蒲原 夜之雪」と並んで名作といわれているのが、「庄野 白雨」です。画像27では、激しい夕立で、竹林の木々は、雨に打たれて一斉に傾いているのです。

(この画像の詳細については、『随筆』No.8の図8-11の解説をお読みください)

竹で最大の孟宗竹(もうそうちく)は、江戸時代初期に中国から導入されたとされています。孟宗竹の筍は、人気のある食べ物でした。江戸時代には、竹の用途は広く、例えば、物干し竿、ザル、カゴ、笠など、沢山の日常品が竹で作られていたのです。

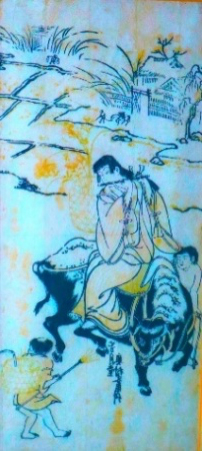

奥村政信は、錦絵誕生前の絵師で、元禄末期から宝暦期までの五十余年にわたり、墨摺絵、丹絵、紅絵、漆絵、紅摺絵、石摺絵など、さまざまな形式の浮世絵版画の版下絵を画いていました。吉宗が治めた享保の中期頃からは、浮世絵一流版元と称して、日本橋通塩町の版元奥村屋源八の経営に参画しています。一枚摺では柱にかけて装飾にする幅広柱絵、透視遠近法を用いた浮絵、三幅対風の組物など、新形式の浮世絵版画を次々に創作したのです。 画像28では、墨の輪郭と紅色の二つの色版が用いられています。彼のこの試みの延長で、紅摺絵ができたと思われます。

画像28は、天皇の笛と真野長者の伝承にもとづいた草刈り山路の見立絵です。花人親王(のちの用明天皇)は、山路と名乗る草刈りに身をやつしたのです。その理由は、真野長者の娘に一目ぼれしたことです。山路と名乗った彼は、長者の家に奉公して、牛に乗って笛を吹き、その娘に求愛したのです。この伝承に基づいて、江戸時代に見立てて画いたのが、画像28です。石川豊信も、紅摺絵で「見立 草刈り山路」を画いていますが、画像28は、それに先立って画かれたものです。

画像28の背景は、宝暦期頃の農村風景です。長者の家の門の前では、農夫が馬を引いています。山路は、牛に乗って竹製の笛を吹いていますが、彼は、刈った草を入れる竹籠を背負っています。その手前の児童も、竹籠を背負い、草を刈り集めるために竹製の熊手を持っています。このように、竹製品は、人々が日常的に使用していたのです。

5.農業

5-1)九州の農業

諫早と鈴田の間では、「方々で茶の栽培」(『日記』、8頁)が行われていました。

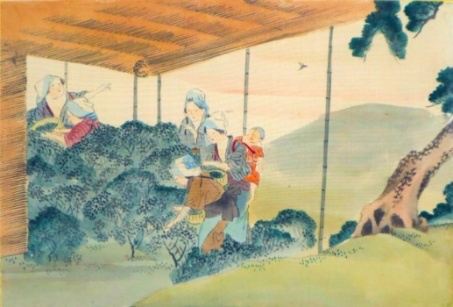

日本には、茶の木はありませんでした。臨済宗の開祖である栄西(1141年-1215年)は、二度、宋に渡って禅宗を学び、禅院で飲茶が盛んに行われているのを見聞しました。栄西は、帰国後に、茶の専門書「喫茶養生記」を書き、お茶の効能を説いたのです。その弟子の明恵(1173年-1232年)は、栄西が中国から持ち帰った茶の種子を、栂尾深瀬の地に播いたのです。それが、茶園の始まりです。茶の栽培は、伊勢、伊賀、駿河、武蔵へと広がりましたが、江戸時代には、九州の諫早地方でも茶の栽培が盛んだったのです。それでも、全国的に有名な茶の本場は、宇治でした。画像29は、宇治における茶摘みの風景が描かれています。

北泉は、京都を通る桂川沿いの12の風景を画きましたが、その最後が、画像29「宇治の茶摘み」の絵です。画像29では、竹の支柱で作られた棚が見られます。また、葦簀(よしず)張りの屋根と日除けの覆いが見られます。これは、宇治で400年前から行われていた本簀被覆で、伝統的な茶の被覆栽培です。

被覆は、春先に萌芽した新芽を晩霜による被害から守るために行われていました。その後、霜よけ被覆の有無によって茶の品質が明らかに異なること、良質とされる茶は、林に囲まれ、霧の発生しやすい比較的日照の少ない茶園で栽培されていたことなどがわかり、被覆栽培は、高品質な茶を作り出すための方法となったのです。画像29からは、シーボルトが参府旅行した頃には、宇治で被覆栽培が既に普及していたことがわかります。

棚の下では、五人の女が、茶摘みをしています。一人の女は、赤子をおんぶして仕事をしています。これは、当時の宇治における典型的な茶摘み風景だったのでしょう。

佐賀県の神崎の先の右手の平坦地には、豊饒な稲田が広がっていました。「オオムギやコムギが田圃につくられ、約3フィート幅の畝の上に、種が横にまいてあった。・・ムギの取入れが終わると、米作が始まる」(『日記』、12頁)のです。

苔野の村では、「ソバを原料とした・・そばきり(切り)が作られ」(『日記』、12頁)ていたのです。小麦粉のつなぎを入れて打つようになるのは、18世紀の初め頃で、二八ソバが登場するのは享保年間(1716年~1736年)でした。画像30では、橋の袂の蕎麦屋が、二八ソバの看板を掲げています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.16の図16-3の解説をお読みください)

佐賀県の轟宿の先の平坦地では、「キャベツやカラシ菜を作っている」(『日記』、12頁)。「灌漑用の人工の池があり、ウナギ・コイ・フナ・ナマズがいる」(『日記』、10頁)。降雨が少ない土地には、溜池が築かれましたが、そこには、さまざまな魚が生息していたのです。

福岡県の木屋瀬宿の先の平坦地には、「鳥類が多い。ガン、カモ、ツル、カラス等がたくさんいた。・・鳥おどし・・案山子・・という藁縄を張った仕掛けは、鳥をおいはらうためである。・・灌漑用の池の土手には、草やシダ類や灌木が植えられる。・・池の水門(シーボルトは、スケッチしている)」(『日記』、17-18頁)。鳥類もたくさん生息していました。そこで、シーボルトは、鳥害を、特に雀が稲穂を食べるのを予防するための鳥おどしや案山子を目撃したのです。

5-2)関西地方の農業

兵庫県の室の後ろの険しい山を越えると、そこで目撃した山の麓では、「人力でかちとった耕地が拓かれていたが、その綿密さは、どんなにほめてもほめたりない位である。細い床は、畝と畝との間を深い溝で分け、そこにコムギ・ナタネ・ハトマメ・シロエンドウ・カラシが、そして方々にタマネギやダイコンなどが、・・たっぷり1フィートの間隔で二列に蒔かれ、植えられていた。雑草1本もなく、ひとつの小石も見えなかった。・・粘土で作った壺の上にひとつひとつ小屋が作ってあって、肥料を貯えるための壺を被っていた」(『日記』、43頁)。

兵庫県の加古川を出発すると、広い平野がありました。「農民は田畑から二度の収穫をするが、彼らはたいへん目的にかなった<土地の>改良によってそれを保証しようとする。<肥料のやり方について>・・藁と土を交互に積んで円錐形の小山にして腐らせるなどである」(『日記』、48頁)。

江戸時代の人々にとって、藁は貴重な資源でした。刈り取った稲は束にして、稲架(はさ)に掛け、天日と風で乾燥させました。脱穀後の稲藁は、円形や円錐形に積み上げて保存されました。その半分ほどは堆肥や厩肥など肥料の素材となりました。残りの半分のうち、六割近くは、竈や銭湯などで燃料として使われました。しかも、この燃やし終わったあとの灰も、上質な肥料としても用いられたのです。藁の一部は、草履の素材となりました。どこの農家の庭にも、藁打石があって、夕方になると、藁を打つ音があちこちに聞かれたのです。藁草履作りは、農閑期の夜なべ仕事だったのです。

画像31の遠方には、五つの円筒形の藁積が見られます。シーボルトは、肥溜めの脇に、堆肥を作るための藁と土を交互に積んだ円錐形の小山を見たのです。

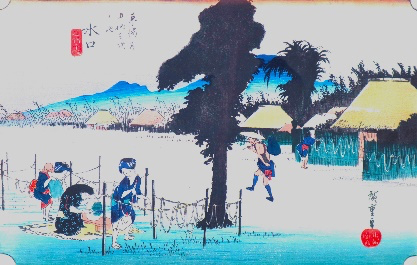

(この画像の詳細については、『随筆』No.10の図10-9の解説をお読みください)

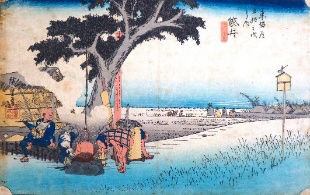

江戸時代の後半には、藩主の奨励や保護もあって、日本の至る所で、地場産業が盛んになったのです。水口は干瓢を名物として生産していました。水口の干瓢作りは、江戸幕府が成立した慶長期の初めに、水口岡山城主の長束正家が領民に作らせたのが始まりです。その干瓢作りは、その後、下野国(現在の栃木県)の壬生に伝わりました。そして、水口の加藤藩主が、干瓢の作り方を壬生から水口へと導入したのです。画像32では、女たちがユウガオの実を細長く削り、干瓢にするためにそれを干しています。

(この画像の詳細については、『随筆』No.8の図8-2の解説をお読みください)

三重県の富田を通り過ぎて朝明川を渡ると、広々とした平野が開けていました。稲田では、稲とともに、経済性に富んだ穀物が作られていました。

シーボルトが旅した時には、田圃には菜種が植えてありましたが、時期によって小麦や他の穀類が交互に植えられていたのです。「日本人は、稲田または大部分の畑から二回、時には三回もの収穫をあげる術を知っている。・・穀物の根や藁をしき、うすい肥料を毎日かけ、注意深く除草し、絶えず穀物が成長するように、よく土地に鍬を入れ」(『日記』、71-72頁)ていたのでした。当時は、多くの人手による集約農業が営まれており、農業の生産性は高かったのです。集約農業の典型が、山間部の段々畑の農業です。

5-3)棚田や段々畑

戦国時代末までは、大きな川は、大雨が降るたびに氾濫したので、その流域では農業ができなかったのです。室町時代末期に戦国大名が領国を支配しましたが、彼らは治水技術を発展させました。その有名な例が、信玄堤です。それは、武田信玄が天文10(1541)年から20年の歳月をかけて完成させたのです。この堤で、釜無川の氾濫を防ぐことができるようになり、灌漑(かんがい)が整備され、釜無川流域の農業が栄えたのです

治水技術が未発達の時代には、平地では自然堤防(河川の流路に沿って形成される微高地)の上で、畑作が行われていただけだったのです。当時は、山から染み出す水を利用して、山間部に棚田がつくられ、米作はそこで行われていたのです。その名残が、能登半島の白米千枚田です。

白米千枚田は、能登半島の輪島市白米町にある棚田です。海に面した約4ヘクタールの斜面に1004枚もの小さな田が連なっています。一枚の田が蓑の下にも隠れてしまうほど小さいために、古くから「田植えしたのが九百九十九枚あとの一枚蓑の下」といった古謡で歌い継がれています。

画像34は、広重が「木曽海道六拾九次之内」シリーズのために、三留野宿を画いたものです。保永堂が資金難で降りたので、その後継の版元である錦樹堂が、これを発刊しています。

三留野宿の近くは、木曽川に注ぐ渓川(たにがは)の流れのある危険な場所でした。そこを越えた旅人が下へと歩いています。それとはすれ違って、茶器を頭にのせた母親が、男児の手を引いて歩いています。畑では、農夫がムギ刈りしています。その後で、稲作を始めるのでしょう。木曽川沿いの山間部でも、二毛作が行われていたようです。

5-4)輪中と農業

輪中とは、濃尾平野の3つの大河川の流域にみられる集落です。その集落は、自然堤防に築かれ、住民はそこで農業を営んでいました。日光川の西側は、輪中地帯ですので、「堤防があり、川は稲田の面よりもずっと高い川床を流れている」(『日記』、73頁)のです。「真すぐに並行して延びている川岸には規則正しく木が植えてあり、私はオランダの運河を思い出した」(『日記』、74頁)のです。

輪中を訪れたのちに、シーボルトは「いまこの田圃では、ナタネが植えてあるが、当分の間田圃にほかの経済性に富んだ作物をつくるのは、目的にかなった方法だと、私は注目した。・・二度の収穫で田畑をやせさせるのではなく、むしろよくするために・・ひとつの手段を考え出したのである・・。(いわゆる陸稲をのぞく)本田は、イネが成長する間は水が入れられ、それから稔る直前に水を干すのは周知のとおりである。粒子のこまかい泥深い大地は、さらに強い太陽の熱をうけて硬くなり、イネのたくさんの繊維質のある根でかたい塊をつくり、刈り入れの後にその上に拡がっている水は根の塊のなかに浸み込まず、根や切り株の腐敗を十分に促すことができない。それゆえ地面を2,3フィートの深さに掘りおこして大きな土地にし、耕地に沿って3,4フィート間隔の細長い間隔の細長い床にし、こうして根や切り株が腐敗しやすいようにする。こういう土の山の上に一列のナタネが作られ、よく育っている。こういう山は1フィート半ほどの水面から出ていて、水の多いところでも、二度の収穫を可能にしている」(『日記』、73頁)。シーボルトは、自然科学者の目で、毎年、二毛作する農地を、たえず肥沃にしておく方策をきちんと観察していたのです。

5-5)リサイクル型の農業

シーボルトは、帰路の大阪から西宮への旅をしましたが「淀川の支流安治川の・・岸辺は生き生きとして快適な眺めである。この地方は、・・平坦で下は砂地であるが、この土地が肥沃になったのは田舎の人たちの倦むことを知らない努力の賜物といわなければならない。大阪の町から特別な設備をした舟が人間の糞尿を積んでよくやって来るが、これは・・肥料であって、彼らは夏にいろいろな野菜や穀物に施すのが慣わしになっている。・・大都市の周辺には、その悪臭が漂っていて・・そのために農道に沿って大昔から土を掘り、・・土製の大きな壺を備えて、その中に肥料を入れておく習慣がある。農夫はうすめた肥料を桶に入れて運び、畔と畔の間の低くなったところに沿って進み、大きな木製の柄杓で目的に応じ作物に施す。時には桶の底に布の袋をつけ、そこから肥料が随時流れるようにもする」(『日記』、150頁)。

安部川流域の農民は、収穫した野菜を大阪の町に持って行って、売りさばきました。そして、大阪でその野菜を食べた人の糞尿を汲みだして、それを農地に運んだのです。その糞尿で堆肥を作り、野菜や穀物にそれを施すことで、土壌を肥沃に保って連作が出来たのです。

江戸の場合には、長屋に共同トイレの雪隠(せっちん)がありました(長屋には、雪隠とともに、共同のゴミ捨て場および樋水を汲む井戸が設置されていたのです)。それを管理する大家は、江戸周辺から来る農民に、糞尿を汲み取らせ、その対価として金や野菜を受け取っていたのです。このようなリサイクルは、江戸周辺の関東ローム層でやせた土地で、野菜を栽培しているところで広くみられたのです。

6.鉱業

江戸時代の始まりには、新潟県の佐渡相川金山、兵庫県の但馬生野銀山、島根県の石見大森銀山などで、金や銀の採掘がさかんでした。銅の採掘も、栃木県の足尾銅山や愛媛県の別子銅山で行われていましたが、シーボルトは、日記では書き留めていません。

佐渡の金銀山の開発は、16世紀半ばから本格化して、徳川幕府の管理のもとで、発展しました。佐渡には、金銀山を目当てに全国各地からたくさんの人が集まり、最盛期には約5万人が鉱山都市・相川で暮らしました。全盛期には、世界最大級・最高品質の金を生産していたのです。

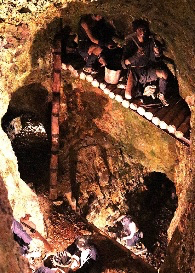

この写真は、佐渡金山の遺跡で、江戸時代の金鉱脈から採鉱する様子の復元です。上部では、2人の金穿大工(かなほりだいく)が鑽(たがね)という採掘用ののみを使って、金を含有している鉱石を採りだしています。坑道には、水が流れ込んできますので、多数の人々が、水替え人足として働いたのです。

佐賀県の塚崎宿を出立したシーボルトは、浮本付近で石炭の露天掘りを見ています。「浮本付近の石炭掘り―層をなして露出している―出炭するには百二十段の階段を昇る」(『日記』、10頁)のでした。当時、そこで採れた石炭は、薪に代わる燃料として、製塩業で用いられるようになっていたのです。

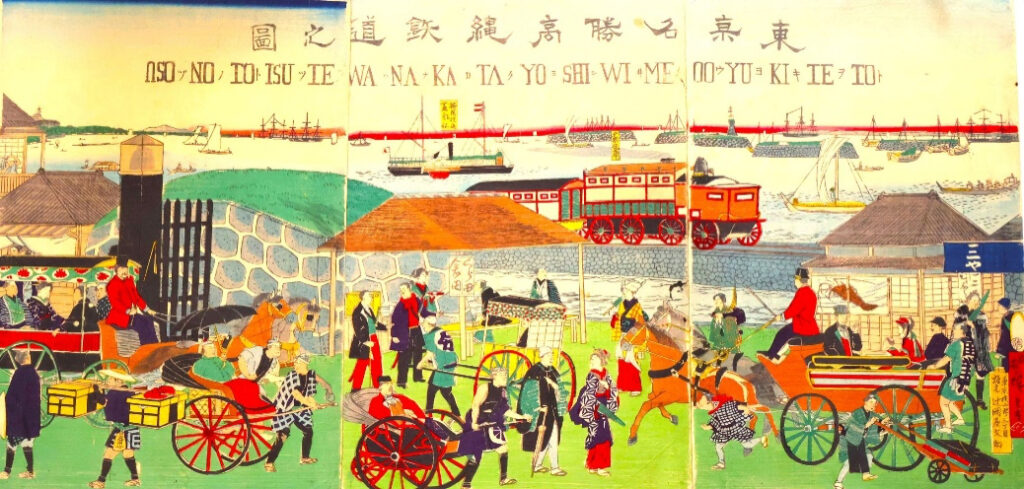

1853年にアメリカの黒船が来航して以来、日本にも蒸気船が走るようになりました。明治時代に富国強兵の方針が打ち出されると、蒸気機関車もイギリスから輸入されました。画像36で描かれているように、蒸気機関を用いた船、機関車などが増えたので、石炭の需要は急増したのです。そこで、筑豊炭鉱、北海道の炭鉱、常磐炭鉱における石炭の採掘が発展したのです。

(この画像の詳細については、『随筆』No.17の図17-11の解説をお読みください)

9.結び

シーボルトが長崎から江戸へと参府旅行した1826年当時の日本の産業は、第一次産業、特に農業が重要でした。シーポルトは、主要産業の農業について、科学者の目で観察し、それを日記に書いています。その記録は、当時の欧米においては、注目されませんでした。なぜならば、ムギ作が中心のヨーロッパの人々は、日本の繁栄がコメ作に基づいていることを、理解できなかったからです。

日本よりも寒冷の地であるヨーロッパの農業は、ムギの耕作が中心でした。寒冷の地でのムギの耕作は、土地がやせるために、毎年続けることはできませんでした。三年に一回、畑を休ませる三圃式農業でムギ策をしていたのです。それゆえに、ヨーロッパの農業では、広い土地が必要であり、その生産性は低かったのです。

それに対して、コメは、一粒万倍といわれるように、一粒当たりの収穫高は多かったのです。しかも、日本人は、多くの労働力で、狭い耕地を絶えず肥沃に保つ努力をしました。そこで、二毛作や三毛作が可能となり、土地当たりの農作物の生産は、きわめて高かったのです。

シーポルトは、ドイツで三圃式農業を見慣れていたので、日本で、狭い土地を有効に利用する生産性の高い農業を観察して、それを高く評価したのです。しかし、彼の評価は、欧米には伝わりませんでした。

1982年頃に、私は、ワシントン州立大学のあるプールマンのアメリカンフットボールの競技場で、ジム・ショートの紹介で、1979年にアーサー・ルイスとともにノーベル経済学賞を受賞したセオドア・シュルツに会っています。彼は、日本の農業は、自然と調和した最高のものだと、絶賛していました。シーボルトは、彼らの評価の150年も前に、日本の農業のすばらしさを知り、それを日記でヨーロッパに紹介していたのです。2026年には、シーボルト参府旅行200年目を迎えますので、彼が、日本の農業をヨーロッパに紹介した業績を再認識すべきと思っています。

2025年2月3日に開催されたシーボルト・ゼミナールでは、200年前にシーボルトが参府旅行した当時の第1次産業について話しました。1826年当時の第2次産業および第3次産業については、機会があれば、皆さんにお知らせしたいと思います。

17回連載の随筆「シーボルトの江戸への旅路」については、下記のホームページをご覧いただければ幸いです。

シーボルト参府旅行中の日記

シーボルト 著 / 著齋藤信 訳

刊行年月:1983年01月 思文閣出版

1943年川崎市に生まれる。1978年から浮世絵の収集を始める。

1980年に川崎浮世絵協会の設立に参加する。

その時に、世界的に有名な浮世絵収集家である斎藤文夫さんと知り合う。

現在は、國學院大學名誉教授(元法学部教授)、国際浮世絵学会理事