1.4月2日(日)―日坂からの出発

日坂宿は、比較的小さい宿場で、天保14(1843)年の記録によると、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠屋33軒等、家数168軒で、住民数は750人でした。大田南畝(1749年-1823年)の「改元紀行」によると、ここではわらび餅が売られていました。また、峠越えをしてきた旅人の足の痛みを治癒する足豆散・足癒散等も売っていました。

シーボルトは、宿を出て山地を通り、東海道の三大難所(峠)の一つとされる小夜の中山へと向かいました。彼は、小夜の中山には「鳴らすと願をかけた人に銭が授かる鐘」(シーボルト著・齋藤信訳『シーボルト参府旅行中の日記』(思文閣出版、1983年)83頁。以下、この本は、『日記』と略記します)があると聞いています。これは、粟ヶ岳の山頂の阿波々神社(無間山観音寺)の鐘にまつわる伝承です(江戸時代には、神仏習合が進んでいたので、同じ敷地内に神社と寺院の建物が併存していたのは、珍しくなかったのです)。

図11-1に描かれているように、佐夜ノ中山には「夜泣石」と呼ばれる石がありました。シーボルトは、それを見ており、「街道のまん中にあって昔泣いたという大きな石」(『日記』、83頁)は、硬砂岩であったと、科学者の目で日記に書いています。

伝承によれば、金谷宿の夫を訪ねる妊婦が、ここで山賊によって殺され、この石に彼女の霊が乗り移ったのです。ですから、夜中になると、この石から彼女の鳴き声が聞こえてきたのです。幸いにして、彼女の胎内にいた赤子は、村人に助けられ、飴で育てられました。ですから、「子育て飴」がここの名物になったのです。「夜泣石」は古くからの伝承でしたので、西行法師(1118年- 1190年)は「年たけて また越ゆべしと 思ひきや 命なりけり 佐夜の中山」と詠っており、その和歌は新古今集に掲載されているのです。

図11-1では、旅人たちが、道の真ん中にある「夜泣石」を見つめています。その右からの急坂が、日坂宿への道です。その坂道では、二人の駕籠かきが空の籠を担いで、日坂宿に帰ろうとしています(駕籠かきは、隣の宿場までしか、客を運べなかったのです)。

シーボルトたちは、金谷村の近くで道を下り、大井川に到着しています。大井川は、「箱根八里は馬でも越すが 越すに越されぬ 大井川」と詠われたように、箱根以上の東海道の難所でした。シーボルトによると、「山岳地帯から大井川という急流が、広い川床を・・小さい流れに分かれて、非常に速く海に向かって流れて」(『日記』、84頁)いたのです。急流ですので、橋を架けることも、舟を使って渡ることもできなかったのです。「それゆえ人や荷物は、・・強健な人の肩車になるか、輦台(れんだい)に乗って渡るわけだが・・二人から十二人またはそれ以上の者が交替で支え、・・流れと戦い、時には首まで水につかって運んでゆく」(『日記』、84頁)のです。

人足による川越制度は、天下統一を果たした徳川家康が、慶長6(1601)年に日本全国に伝馬(てんま)制度を設けたことから始まっています。大井川は、駿河と遠江の国境であったため、幕府の防衛政策などにより、橋を架けることも、舟で渡ることも、禁じられたのです。そのため、旅人は川越人足を雇い、大井川を越えなければならなかったのです。

川越しができる時間は、明六ッ(午前六時頃)から暮六ッ(午後六時頃)の間と決められていました。旅人は川会所で川札や台札(輦台を借りるためのチケット)を買い、川越人足にそれを手渡してから、川越人足の肩や連台に乗って渡川したのです。

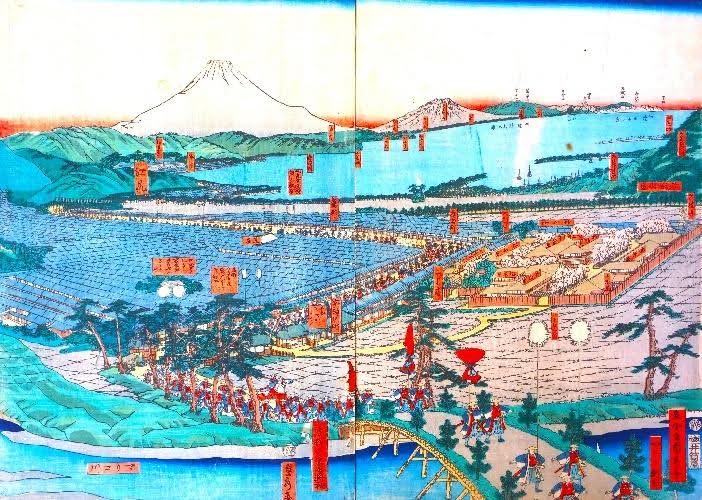

広重が画いた東海道五十三駅道中記細見双六(以下においては、「双六」と略称します)での金谷の絵では、駕籠に乗ったままの大名が、たくさんの人足が担ぐ大高欄輦台で渡川している様子が描かれています。大高欄輦台は、大名や公家が使用した最も高価な輦台です。16人~24人の川越人足が担ぎ、4人の手張り(補助要員)が付き添うのです。この輦台の後ろでは、二人の人足が、それぞれ毛槍を運んでいます。

シーボルトは、川の右岸で太陽の高度を測った後に、輦台にくくりつけた駕籠に乗り込みました。そして、「大声を出している半人半魚のしっかりした足を信頼して身を任せた」(『日記』、84頁)のです。川越人足は「どんな季節でも・・一日中この危険な仕事をして暮らしている」(『日記』、85頁)のです。シーボルトが、この仕事を危険と判断したもう一つの理由は、もし川越人足は、過失によって客が流れに呑まれた場合には、死罪に問われると聞いたからです。

大井川を渡って島田に着き、そこで昼食をとっています。島田宿は、木材の集積地でした。山岳地帯で伐採された木材が筏に組まれて、春の雪解けの時期に、大井川の上流から島田の集積場まで運ばれたのです。

この図の右の絵で描かれているは、大雨で洪水した川ですので、渡川する川越人足の姿は見られません。左の絵では、3日間の川止めのために、宿で退屈して、酒を飲みながら渡川の再開を待っている3人の旅人が描かれています。旅人の中には、川止めの間、滞在費と遊興費に所持金を使い果たす人もいたのです。なお、双六では、「洪水にて二日とうりゅう」と書かれていますが、サイコロ遊びでここに着いた者は、サイコロを二回パスさせられたのです。

シーボルトは、4時過ぎに藤枝宿に到着し、そこで一泊しています。

この図では、藤枝宿から西に向かう人々が、瀬戸川を徒歩で渡っている様子が描かれています。瀬戸川は、藤枝の北部の高根山に端を発していて、焼津で駿河湾に注いでいます。とくに、名所というわけではありませんので、大井川の人足による川越しとの対比で、この川の徒歩による渡りを描いたのかもしれません。

藤枝は、歴代の城主が幕府の要職を務めた田中城の城下町でした。また、塩の産地である相良に至る田沼街道への分岐点でした。ですから、商業地として栄え、最盛期には旅籠屋が37軒あったのです。

2.4月3日(月)―藤枝からの出発

シーボルトは、6時頃に藤枝を出立しています。「街道には、サメやガンギエイの、まだ加工していない皮が売り物として並べてあった・・日本人は、・・軟骨魚の皮を上手に加工する心得があって、刀の鞘や柄は、・・これらの皮でできている」(『日記』、85頁)のです。街道は次第に狭くなって、密林に被われた宇津の山地に通じていました。宇津の山地では「植物が繁茂し、・・非常に珍しいものがその辺りに拡がっていた。ハナイカダ―クロモジ―ミヤマシキミ・・これらのものが私の調査の対象になった」(『日記』、86頁)のです。「またここでタヌキの一変種を分けてもらい、ヨーロッパのとは毛皮の色や大きさのかなり異なるモグラを捕えた」(『日記』、86頁)のです。

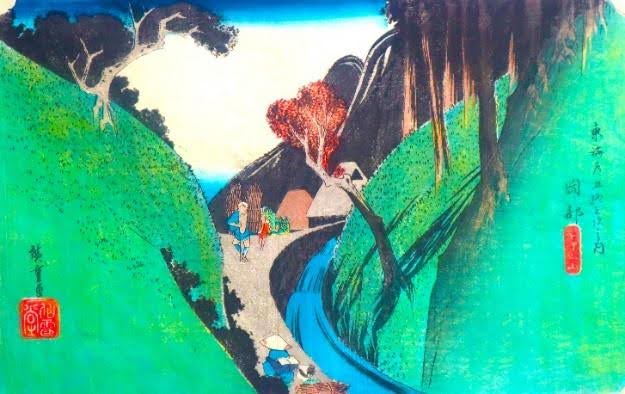

シーボルトは、岡部宿から、宇津の山地に入ったのですが、岡部については、日記に書いていません。

この絵は、東海道五拾三次之内シリーズのうち、仙鶴堂が単独で出版しています。なぜ、この1枚だけが、単独出版されたのかの理由は不明です。

岡部からの坂道の下部には、束ねた柴を背負った女性が、宇津峠へと向かっています。道の奥に見える集落は、岡部宿と鞠子宿とに挟まれた「間の宿」です。万葉の頃から人々が行き交った宇津ノ谷峠ですが、その峠は、戦国時代に、豊臣秀吉による小田原攻めの際に整備されたといわれています。うす暗い峠道であったため、山賊や追剥が出没し、怪談や喰人鬼伝説の舞台になったのです。シーボルトは、この山地で天然物を観察したのです。

シーボルトは、11時頃に鞠子に到着し、そこで昼食をとっています。

鞠子(丸子)は、東海道の中で一番小さな宿場で、横田山の麓にありました。天保14(1843)年の記録によると、家の数は211軒で、旅籠は24軒でした。鞠子には、茶屋がありましたが、そこの名物は、自然薯(じねんじょ)をすって味付けした「とろろ汁」でした。鞠子の周辺では良質な自然薯が採れたため、茶屋で「とろと汁」と売り出したところ、宇津ノ谷峠越えの旅人からは、精が付くと喜ばれたのです。旅人の口コミで全国的に有名となり、松尾芭蕉(1644年- 1694年)も、「梅若菜 丸子の宿の とろろ汁」と詠っていたのです。ですから、広重は、東海道五拾三次之内のシリーズにおいて、「とろろ汁」を名物にしている茶屋を画いたのです。

図11-6で描かれている茶店には「名ぶつとろろ汁」との看板が立てかけられ、障子には、「お茶漬け」「酒さかな」と書かれています。店の中の座敷には、囲炉裏があり、そこには、焼き魚が巻き藁に刺さっています。赤子を背負った女性が、料理を運んでいます。その先には、二人の旅人が、床几に坐って「とろろ汁」を食べています。東海道中膝栗毛の主人公の弥次さんと喜多さんは、この茶屋に立ち寄りましたが、夫婦げんかに遭遇して、「とろろ汁」を食べそこなっています。広重は、そのことを知っていたので、この絵の中で、弥次さんと喜多さんに、とろろ汁を食べさせてあげたといわれています。

左手の男性は、長い棒を持っていますが、それは自然薯を掘り出すためのものです。その右では、梅の花が咲き始めています。なお、初摺りは「丸子」と書かれていたというので、図11-6の絵は、後摺りということになります。

シーボルトが「とろろ汁」を食べたかどうかはわかりませんが、昼食の後、鞠子を出発しています。そして、まもなく安倍川に着いています。シーボルトは、大井川の時とおなじく輦台に乗って、人足によって運ばれて渡川しています。

広重は、東海道五拾三次之内シリーズの府中では、安部川の川越しを画いています。安倍川は、静岡と山梨の県境の大谷嶺に源を発し、駿河湾に注ぐ川です。そこでも、大井川と同様に川越人足が働いていました。

図11-7の中央下に描かれている女性と、右端の男性は、人足の肩に跨って川を渡っていますが、それは肩車(かたくま)越しと呼ばれていました。一人の手張(補助者)が付き添っていますので、旅人は、川札を2枚買って渡川していたのです。

輦台に乗って渡川するのは、輦台越しと呼ばれました。肩車越しの男の旅人の先にいる女は、庶民が使用した安価な輦台に乗っています。彼女は、輦台を借りるための台札と、川越人足の4人分の川札を購入して、渡川していたのです。中央に描かれている女は、駕籠に乗ったままで、輦台で運ばれています。彼女は、台札1枚と、川越人足の人数分の川札を購入していたのです。なお、肩車越しの男は、「竹」の紋が入った半纏を着用していますが、この紋は、版元の保永堂を経営していた竹内孫八に因んでいます。

図11-7の左には、荷物を載せた馬を引く2人の川越人足とその荷を支える馬子が、西側から渡川している様子が描かれています。その向こうには、荷物を頭の上に置き、裸になって徒歩で川を渡る旅人と、それを見守る川越人足たちが描かれています。

シーボルトは、鞠子からの一里半の旅程で、府中(静岡)に着いています。

室町時代に今川範国が駿河国の守護に任ぜられて以来、府中には今川氏の館がありました。今川氏全盛期の9代義元の時代であった天文18(1549)年には、松平竹千代(家康の幼名)は人質となり、それから19歳までの12年間、彼は府中で暮らしています。その後、駿府周辺の五カ国の大名となった徳川家康は、天正13(1585)年に、府中の駿府城に拠点を移しています。しかし、その5年後には、豊臣秀吉に命じられて、江戸に移っています。家康は、幕府を開いた後、慶長10(1605)年に将軍職を秀忠に譲り、翌11年(1606)から駿河城に住み、大御所として幕政を取り仕切ったのです。府中は、このように家康のなじみのある土地でしたので、繁栄していたのです。

シーボルトは、有名な木工品や石の加工品をみるために、府中の長い町筋を歩いて通りました。「タケで編んで・・作った籠などや、・・高価な木材で作ったいろいろな家具・・漆器・人形」(『日記』、86頁)などを見て楽しんだのです。午後には、しーボルトの宿舎に、細工物がたくさん運び込まれています。「これらの品物は実際に細工が入念で、どんなに賞めても、ほめ足りない位である―しかしここの商人は品物に際限なく高い値段をつける」(『日記』、87頁)とこぼして、値切ることを勧めています。

「双六」の府中では、左に名物の安倍川餅が描かれています。安倍川餅は、つき立ての餅に黄粉をまぶし、その上から白砂糖をかけた物です。当時、珍しかった白砂糖を使っていたので有名になり、府中宿の名物になったのです。十返舎一九が書いた『東海道中膝栗毛』では、「五文どり」(五文採とは安倍川餅の別名)として紹介されています。

「双六」の府中では、公認遊廓があった安倍川町(別名は「二丁町」)が描かれています。駿府城下には非公認の遊所がありましたし、東海道筋の宿場の飯盛旅籠屋でも、非公認で売春が行われていました。その中で、安倍川町は、歴史および規模ともに、ずば抜けていました。江戸の元吉原遊郭は、同所から分かれて移転した遊女屋により形成されたと、伝わっているほどです。そのような由緒があったので、「双六」では、月夜の塀で囲まれた廓の入り口の門が、描かれているのです。

双六遊びは、江戸の商人の間で広がりました。双六では、歌舞伎役者、武将や英雄的人物、出世や成功の物語、流行名物など、さまざまな題材の絵が描かれています。17世紀の末には、各地への旅行を主題とした双六が発行されるようになりますが、それは道中双六と呼ばれるようになりました。広重筆の東海道五十三駅道中記細見双六は、その一つです。

江戸時代の末には、交通網が整備され、治安もよくなっていました。そこで、『名所図会』や『東海道中膝栗毛』の発刊の影響で、さまざまな旅行のブームが起こりました。しかし、多くの庶民にとっては、遠隔地への旅はまだ難しく、憧れの対象でした。そこで、手軽に旅の気分を味わえる双六遊びとして、道中双六が普及したのです。なお、東海道五十三駅道中記細見双六で府中の遊郭が描かれているのは、成人が、この道中双六で遊んでいたことを示しているでしょう。

シーボルトは、府中で、「60日ばかり前に、・・沖津<今は興津と書く>に一艘の中国の船(ジャンク)が漂流した、という噂を耳にした」(『日記』、87頁)のです。漂流してきた船は、長崎に向かって曳航されてゆく準備中でしたが、「修理と必要な索具の準備以外には、乗組員は上陸できなかった」(『日記』、87頁)のです。

「シーボルトの江戸への旅路 No.2」で紹介したように、老中の松平定信が失脚した後、幕府は、開港を求めたロシアのラザノフ使節に強硬な態度をとりました。開港拒否の強硬路線は、その後も続いており、シーボルトが参府する前年の文政8(1825)年には、外国船打払令(異国船打払令)が発布されています。これは、日本に近づいた外国船を無差別に砲撃して追い払うよう命じたものです。このような状況でしたので、沖津に漂流した中国船の乗組員は、必要最小限でしか上陸が許されなかったのです。

シーボルトは、4月3日の夜は、府中宿で泊まっています。次回は、府中を出発して、蒲原に到着するまでの旅を書かせていただきます。

1943年川崎市に生まれる。1978年から浮世絵の収集を始める。

1980年に川崎浮世絵協会の設立に参加する。

その時に、世界的に有名な浮世絵収集家である斎藤文夫さんと知り合う。

現在は、國學院大學名誉教授(元法学部教授)、国際浮世絵学会理事

シーボルト参府旅行中の日記

シーボルト 著 / 著齋藤信 訳

刊行年月:1983年01月 思文閣出版